娄敬:从历史深处走来的鄠邑符号

娄敬:从历史深处走来的鄠邑符号

——探访汉关内侯在关中大地的精神坐标

几次去鄠邑渼陂湖,都要路过“娄敬路”,“娄敬路”在鄠邑城区,娄敬路旁边有个娄村,也叫娄敬庵村,娄敬庵村边有个娄敬庵。

庵内院子后面的三清殿,立有“汉关内侯娄敬生前修道处”的碑亭一座。

同在娄敬路上,一块明代残碑斜倚在麦田边,碑身斑驳的“汉关内侯娄敬之墓”字迹,与远处娄敬庵的飞檐斗拱相对而立,遥相呼应。

娄敬本是齐国人,西汉五年,被派往陇西戍边。这位两千年前的布衣谋士。用“定都关中”,“和亲匈奴”,“徙民实边”三大国策,为大汉王朝奠定了根基。三次石破天惊的谏言改写了汉朝命运,更在鄠邑大地留下了抹不去的文化印记。当我们沿着娄敬路追溯历史,会发现他的故事早已融入当地的血脉,成为解读关中文化的一把钥匙。

娄敬的历史功绩。

布衣谋国,三次谏言改写历史,娄敬的传奇始于一次“犯颜直谏”。公元前202年,身为齐地戍卒的他,在洛阳拦住刘邦车驾,以“秦地四塞之国,带河阻山”的分析,力主迁都关中。这一建议不仅成就了“金城千里”的长安,更开创了“布衣参政”的先河。刘邦赐其姓刘,封为郎中,娄敬从此以“刘敬”之名载入史册。

他的三大国策深刻影响了汉朝走向。

一是定都关中。为汉武帝北击匈奴奠定了物质基础。娄敬的建议与张良等一众谋臣的意见不谋而合,于是刘邦将都城迁至长安,使汉朝占据“天府之国”的地理优势。

二是和亲匈奴。在汉初“平城之围”后成为缓和汉匈关系的重要手段。以“长公主妻单于”换取边疆安宁。

三是徙民实边。既削弱地方割据,又充实边疆防御,形成“强干弱枝”的政治格局。迁徙六国贵族十万余户至关中。

鄠邑的遗迹与娄敬印记,历史与传说的交融。娄敬与鄠邑的渊源,始于他晚年隐居于此。如今,这片土地上仍留存着他的遗迹。

娄敬墓。位于甘亭镇光明中学东北,明代《关中胜迹图志》记载其“北五里娄村”。尽管墓冢被毁,但墓圹与残碑仍诉说着历史。碑侧明代知县吕大章所刻“汉关内侯娄敬修道处”,暗示着他与道教文化的关联。

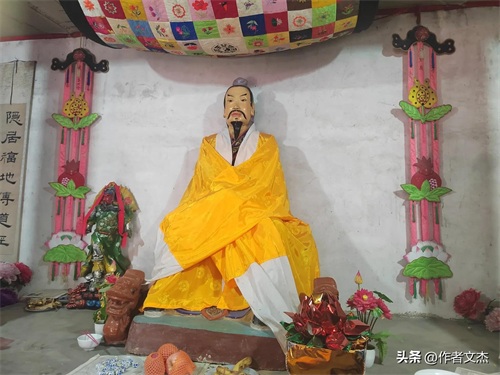

娄敬庵。这座始建于汉代的庵堂,历经千年演变,从祠堂到尼庵,如今成为道教与民间信仰的融合之地。门口有老子题词“ 天下第二十五福地”的牌匾,融合了中华传统道教对其的包容,实现了人佛共仰的尚境。庵内“迁徙和亲定京都”的对联,精准概括了他的三大功绩。传说中孙中山“大同世界”的题字与蒋介石的祭拜,虽真伪难辨,却折射出后世对他的推崇。

娄敬路与娄敬庵村。道路与村落的命名,使他的名字成为鄠邑的文化符号。清代顺治年间的石碑记载,此处曾为“娄敬祠堂”,祠堂上面一幅“扶刘兴汉谏都长安功在国家,重教修道谋福黎民德贯华夏”的横幅,见证了从官方祭祀到民间信仰的演变。

娄敬路上的文化启示,布衣精神的当代回响。

娄敬的故事在鄠邑大地代代相传,其精神内涵对当代仍具启示。

打破阶层桎梏的勇气。从戍卒到国策制定者,他的逆袭证明了“英雄不问出处”的真理。在阶层流动加速的今天,如何为普通人提供向上通道,仍是社会进步的关键。

务实治国的智慧。他的政策以解决现实问题为导向,如“和亲”换和平、“徙民”固边疆。这种立足实际的治理理念,对当代社会治理仍有借鉴意义。

文化遗产的守护传承。娄敬墓与娄敬庵的沧桑变迁,提醒我们文化遗产是历史的活化石。鄠邑区将其列为文物保护单位,正是对这份遗产的珍视。

站在娄敬路上的思考:

暮色中的娄敬路车流不息,明代残碑在车灯映照下忽明忽暗。两千年前,娄敬或许正是沿着这条古道,从洛阳走向长安,从长安走入鄠邑,由此开启他的传奇人生。

如今,当我们在娄敬庵前聆听道教音乐,在残碑旁触摸历史刻痕,会发现这位布衣谋士的精神虽已远去,渐次模糊。但他的远见卓识,他的务实品格,他的布衣情怀,早已化作关中大地的文化基因,滋养着一代又一代的秦人。

娄敬的故事,是一部浓缩的西汉开国史,更是一曲平民奋斗的赞歌。他在鄠邑留下的遗迹,不仅是历史的见证,更是一面镜子,映照出中华文明“以民为本”的精神内核。当我们在娄敬路上驻足,望见终南山雄浑而厚重的轮廓,或许你更能理解,真正的历史人物,不在于官职高低,而在于他的思想是否能穿越时空,照亮后世前行的道路。

作者简介:李文杰,生于长安农村,毕业于西安市农业学校,为西安市农业农村局退休干部。中共党员。社会爱心人士,三农题材作者,曾发表多篇散文、诗歌或纪实文章、报告文学以及摄影作品等。

陕西省职工作协会员,西安市诗书画研究会理事,西安市作家协会会员。北京墨海书画院高级院士。网络作家,当代优秀文学家。

作者写作方向:

重拾传统文化,挖掘历史遗留。

关注三农题材,野说风土人情。