法国:拥有300万军队,一战中四年不败,二战中一个半月就投降

法国:拥有300万军队,一战中四年不败,二战中一个半月就投降

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1940年6月的一个普通傍晚,法国北部的贡比涅森林,夕阳的余晖洒在那片寂静的土地上。

就在这片曾经见证德国人投降的地方,如今,戏剧性地轮到了法国人低头。

法国元帅贝当在协议上签下名字,时间定格在18:50。

一个月零十二天,法国从辉煌的军事强国,沦为德国的附庸。

这个结果,既令人费解,又让人唏嘘。

为什么会这样呢?

法国的军队可不是“纸老虎”。

一战时,他们曾用四年的坚持,硬生生扛住了德军的猛烈攻势,最终以胜利者的姿态笑到了最后。

可仅仅过去22年,拥有300万军队的法国,却在短短六周内崩溃得干干净净。

不是没有抵抗,也不是没有准备,却仿佛一切努力都成了徒劳。

巴黎,这座欧洲的文化中心,竟然在德军的铁蹄下毫无反抗地敞开了城门。

事情究竟是怎么发展的呢?

说到这里,先得提一下当时的战场形势。1940年5月,德军的闪电战开始了。

这场战争,就像一场精心设计的舞台剧,每一步都踩在了法国人的痛点上。

德军并没有像一战那样从正面硬碰硬,而是从比利时和荷兰方向绕了个圈,直接穿过阿登山区,把法军的防线撕开了一个巨大的口子。

法国精锐部队被困在敦刻尔克,而德军的坦克部队则一路狂飙,迅速逼近巴黎。

就在巴黎的天空中响起轰炸机的嗡鸣声时,法国的军方高层却陷入了一场内部的争吵。

以贝当为首的一派主张投降,“保全国土和人民”,而戴高乐等人则坚持“战斗到底”。

但问题在于,后者的声音显得那么微弱,甚至连他们自己都没有什么底气。

贝当的态度很明确:我们没有胜算,继续抵抗只会让更多人死于无谓的牺牲。

这种消极情绪在法国高层迅速蔓延,直接影响了前线的士气。

巴黎的防空系统几乎没有发挥作用,德军的轰炸机轻而易举地摧毁了周围的军事设施。

空军基地成了一片废墟,地面上的坦克部队也无力回天。

巴黎本有机会进行一次全面的防御战,可法国的决策者们却选择了“放弃抵抗,保护文物和城市”。

这种做法让英国首相丘吉尔大为光火。

他亲自赶到法国,试图劝说法国人坚持抵抗。

丘吉尔甚至提出,可以派遣更多的英国部队协助法国防御,可法国方面的回应却冷得像冰。

贝当直接否决了丘吉尔的建议,不仅拒绝打游击战,还下令严禁任何形式的抵抗。

他的理由听上去冠冕堂皇:法国需要保存实力,为未来的复兴留下希望。

然而,这种“保存实力”的做法让法国失去了最后的机会。6月14日,德军的先头部队轻松进入巴黎,连一枪一弹都没费。

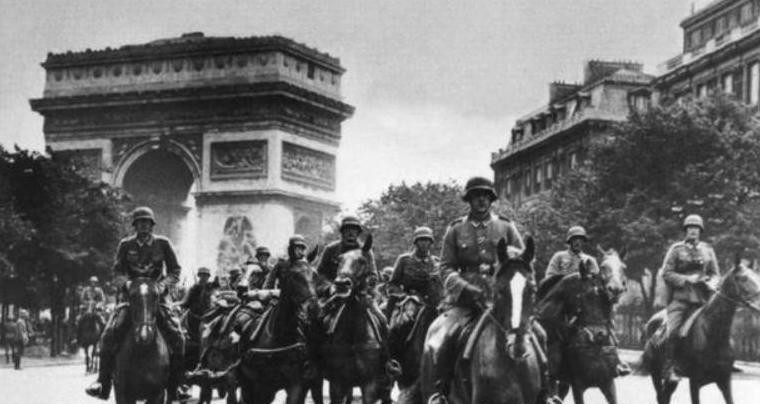

香榭丽舍大街上,德军举行了盛大的入城仪式,而巴黎的街头却冷清得可怕。

许多市民早已逃离,只有少数人躲在家中,默默等待这场命运的降临。

法国的沦陷,在这一天成了事实。

就在巴黎陷落的七天后,法国政府最终向德国提出了停战请求。

签署协议的那一刻,贝当的神情平静得近乎木然。

这位在一战中被视为民族英雄的老人,面对闪电战的狂风暴雨,似乎已经完全丧失了斗志。

他的选择,是对法国人民的“妥协”,也是对历史的交代。

法国的失败,绝不仅仅是因为军事上的失误。

更深层次的原因在于,法国在一战后的繁荣中,渐渐失去了危机感。

他们的防御战略过于保守,过于依赖马奇诺防线这道“看得见的安全感”,却忽视了灵活机动的重要性。

与此同时,法国内部的政治分裂和对战争的厌倦,也让这个国家在面对德军时,显得软弱无力。

有人说,法国的失败是一场“必然的意外”。

必然,是因为内部的衰败和外部的压力让他们难以为继;意外,则在于他们的崩溃速度之快,令人始料未及。

这一切都让1940年的法国,成为了历史上的一个巨大反差:一战时的胜利者,二战中的失败者。

历史终究是由人来书写的,而人的选择,往往决定了历史的走向。

贝当的投降,是他个人的选择,也是当时法国的选择。

有人批评他懦弱,有人认为他是务实派,但无论如何,他的决定改变了法国的命运。

正如一位法国作家所说,“那一刻,法国失去了巴黎,也失去了它的灵魂。”

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!