中国龙的起源:甲骨文印证星象,难怪周易中说“亢龙有悔”

中国龙的起源:甲骨文印证星象,难怪周易中说“亢龙有悔”

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

中国人为什么信龙?

龙这种神秘的存在,总是藏在传说和历史的缝隙中。

它既是庙堂上的象征,也是田野间的希望。

可要说龙从何而来,答案却比你想象的复杂得多。

有人说它是青蛙,有人说它是雷电,还有人觉得它是恐龙的祖先。

但最让人拍案的是,有一种观点认为,龙其实是星星的影子,是古人仰望星空时的一个发现。

这听起来有点天方夜谭,可越是往下挖,越让人觉得这事儿没那么简单。

为什么会这样呢?

几千年前的黄河流域,古人抬头看天,低头种地,日子过得并不轻松。

农时的重要性不言而喻,什么时候播种,什么时候收割,全靠天上的星星给信号。

如今我们用天气预报,而那时候,星象就是他们的“天气预报”。

可问题是,星空那么大,怎么读懂它呢?

先别急,咱们先从6500年前的河南濮阳说起。

这里有个叫“西水坡”的地方,考古学家在一个古墓里发现了两幅奇怪的图案:一边是龙,一边是虎。

这些图案并不是随便画上去的,而是用贝壳和石头摆出来的。

这事儿可把专家们惊呆了,因为在这些图案里,竟然藏着古人对于星空的理解——它们代表了天上的二十八星宿。

说到这里,你可能会问,这和龙有什么关系呢?别急,关键点来了。

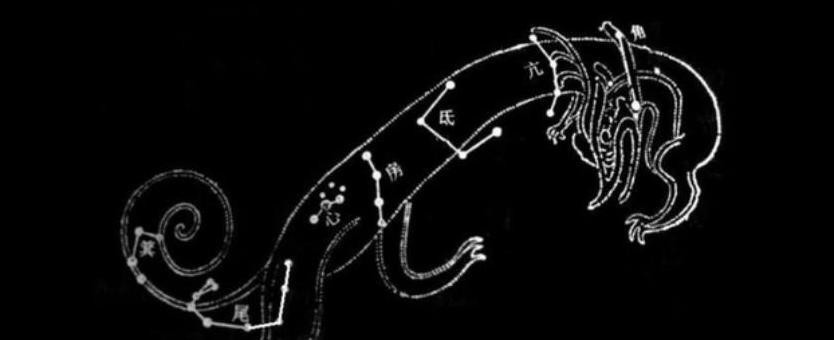

古人把二十八星宿分成了四组:东方青龙,西方白虎,南方朱雀,北方玄武。

每一组星宿都对应着一个神兽。

而这四大神兽中,青龙是最特别的。

为什么?因为它和春天有关。

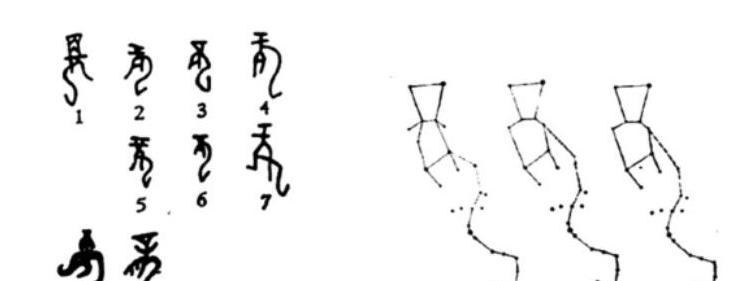

春天的时候,青龙星象会从地平线缓缓升起,像是龙抬起了头;到了夏天,青龙星象升到中天,就像龙飞上了天;秋天,它开始下沉,冬天则彻底消失。

这不正是《周易》里说的“见龙在田,飞龙在天,亢龙有悔,潜龙勿用”的模样吗?

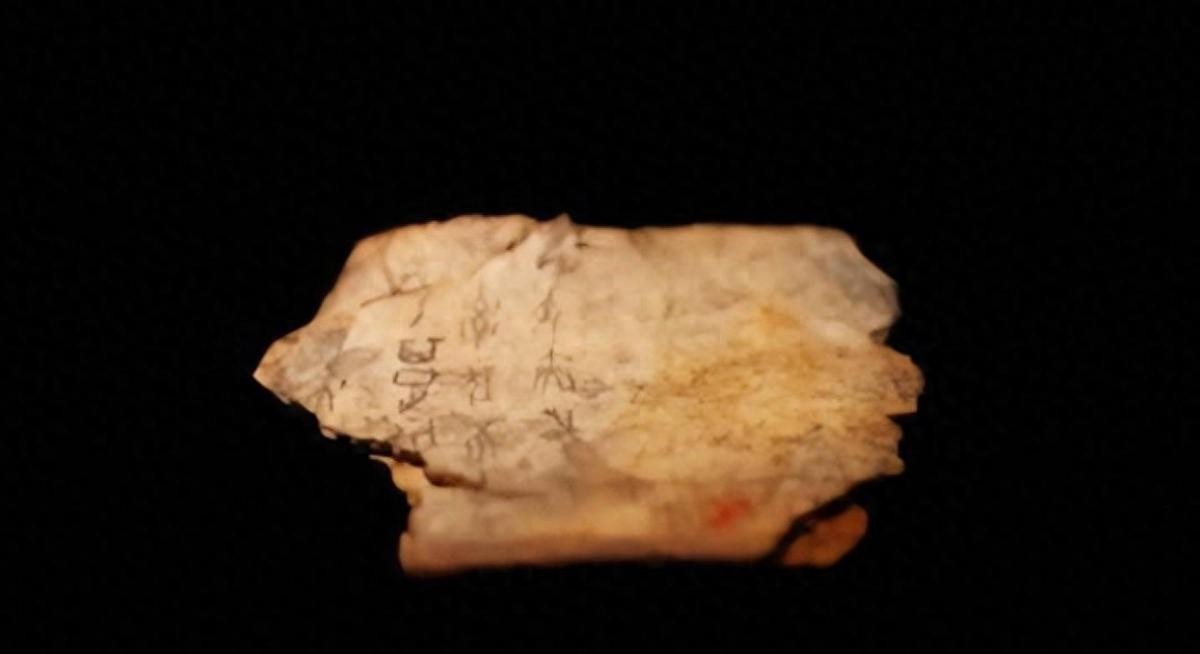

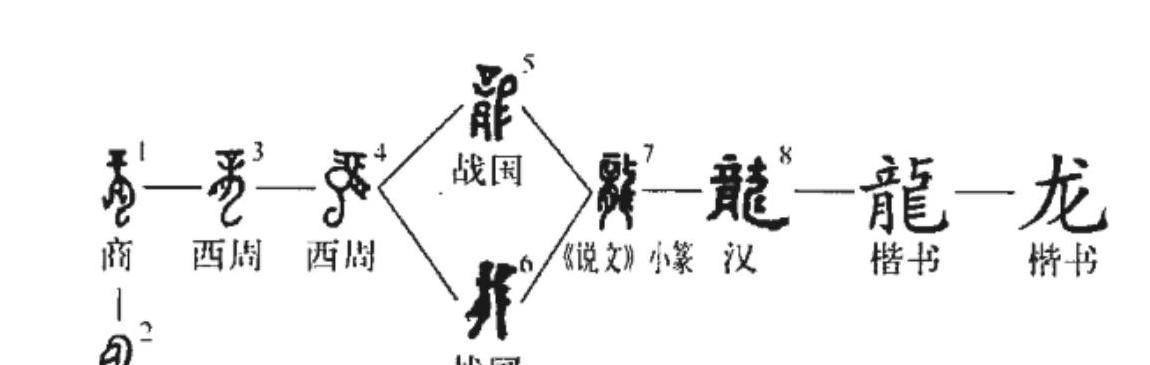

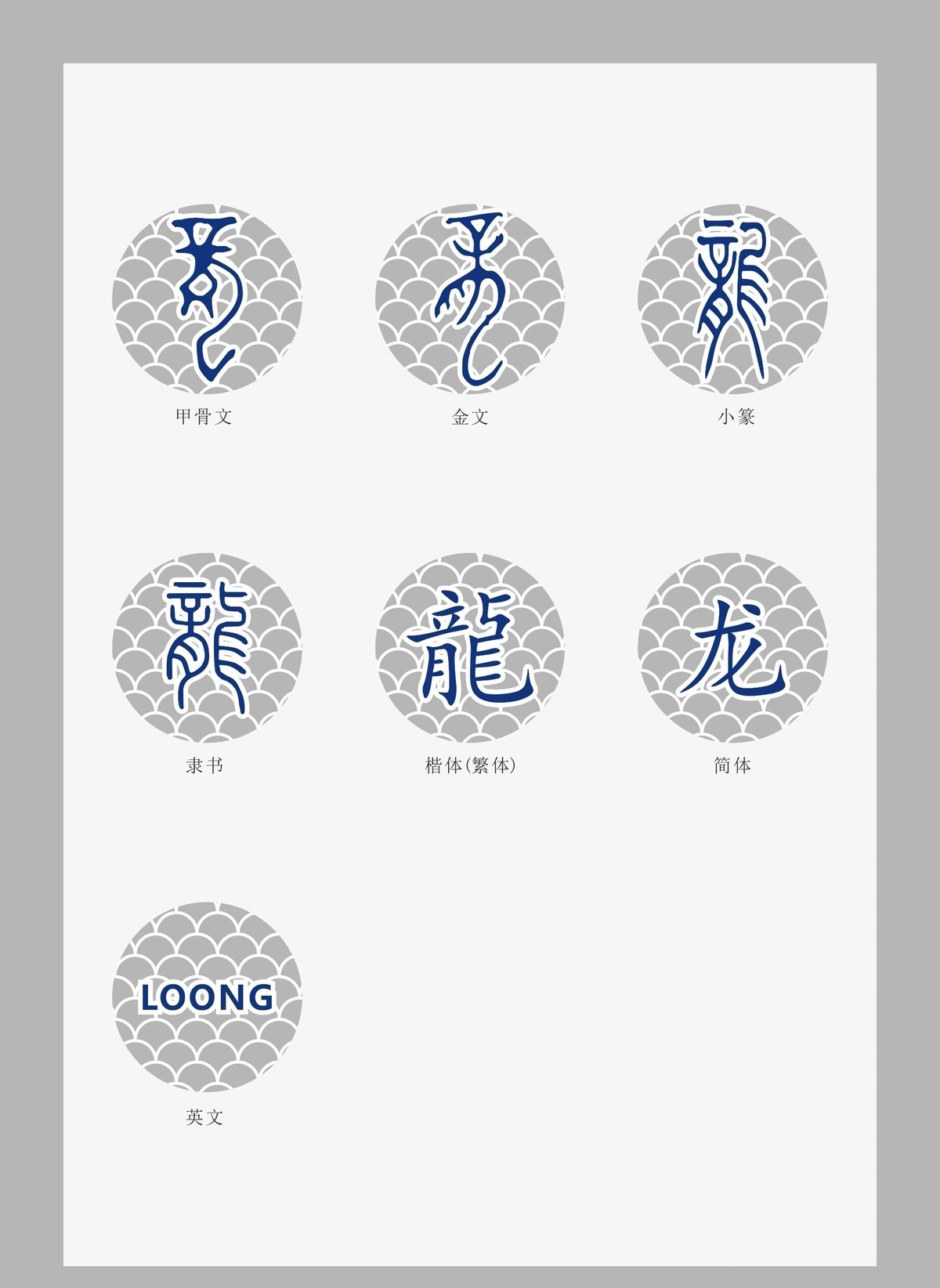

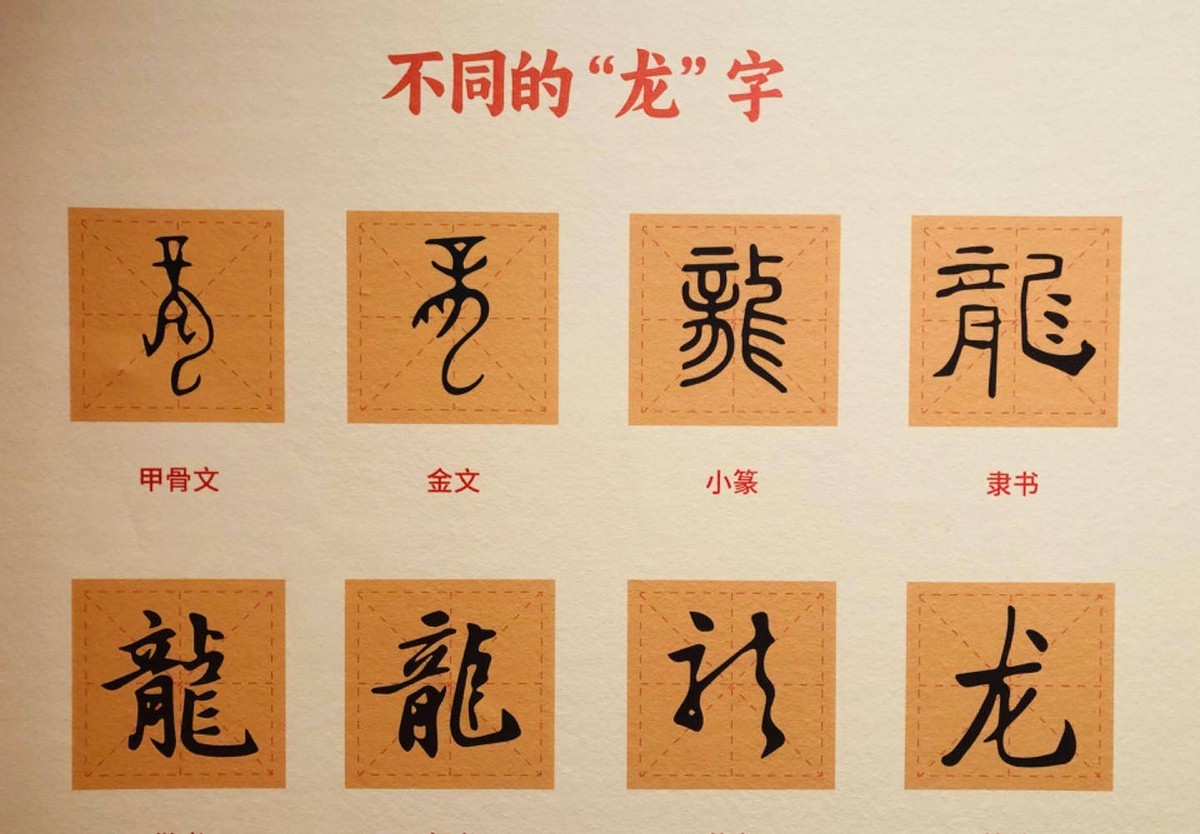

要理解龙的来源,得从甲骨文说起。

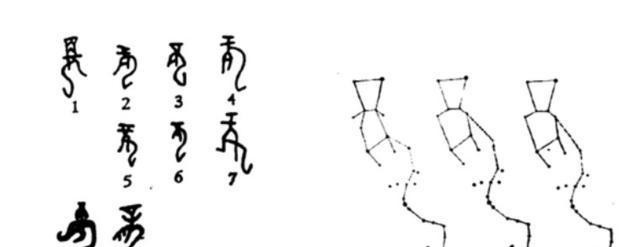

甲骨文里的“龙”字,像是一种大嘴长身的怪兽,和现实中的任何动物都对不上号。

但如果把它和青龙星象一对比,就会发现两者惊人地相似。

更有意思的是,这个“龙”字的字头是“辛”,而在商朝,凡是带“辛”字头的字符都和神秘力量有关。

有人说,龙其实是古人造字时的一个“灵感捕捉”。

他们观察青龙星象的形状,把它画成了甲骨文中的“龙”字。

换句话说,龙并不是现实中的某种生物,而是从星空中“借”来的形象。

这种观点不仅能解释“龙”为什么和二十八星宿有关,还能回答一个更有趣的问题:为什么龙在中国文化中能成为统一的象征?

咱们再把时间拉回到黄帝时期。

传说黄帝打败蚩尤后,召集各个部落,在今天的釜山“合符”。

所谓“合符”,就是把各部落的崇拜图腾合在一起,创造出一个全新的形象,这个形象就是龙。

听起来很神奇,但实际操作中,黄帝并不是随便拼凑。

他挑选了青龙星象作为核心,因为这个星象不仅能“授时”,还能帮助古人确定季节。

对于以农业为生的古人来说,能告诉他们何时种田的青龙,自然比其他图腾更有吸引力。

于是,龙从一个星象符号,逐渐演变成了中华文明的标志。

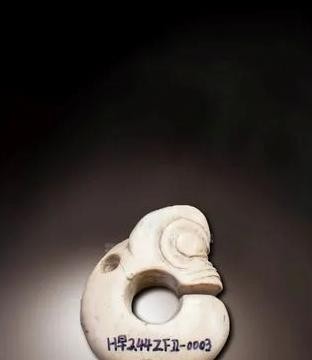

更有意思的是,考古发现显示,早在8000年前的辽宁查海遗址,就已经出现了“龙”的形象。

而这些龙的形状,和后来红山文化的玉猪龙一脉相承。

这说明,龙并不是某个地方的专属,而是从北到南、从东到西,逐渐被整个中华大地所接受。

有人可能会问,如果龙只是个星象符号,为什么它能在全国范围内传播得这么快?答案其实很简单:因为它实用。

中国是一个农耕文明,掌握农时至关重要。

谁能准确地告诉大家什么时候播种、什么时候收割,谁就能赢得民众的信任。

而青龙星象正是古人用来“授时”的工具。

也就是说,龙不仅仅是个图腾,更是古人理解时间的“指南针”。

而这种“授时”的能力,最终被统治者垄断了。

君王自称“真龙天子”,其实也是在说:我掌握了天上的秘密,我能告诉你们什么时候该干什么。

这种权威感,让龙从一个农业工具,逐渐成为了帝王权力的象征。

写到这里,你可能会发现,龙的故事其实是一场人类与星空的对话。

从最初的星象,到甲骨文中的符号,再到后来的文化认同,龙一直在中国历史中扮演着特殊的角色。

它不仅是一个图腾,更是一种信仰,一种对自然规律的敬畏。

有人说,龙的秘密藏在星空中,也藏在每一个仰望星空的中国人心里。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!