中元节的来历,传统文化隐匿在名山之中,儒释道三教合一才是精髓

中元节的来历,传统文化隐匿在名山之中,儒释道三教合一才是精髓

中元节又称鬼节、盂兰盆会,是汉传佛教于每年农历七月十五日举行的施斋供僧超度先灵的法会。中元节其实是个拼凑起来的节日!普通节日都是经过时间打磨,慢慢演变成今天的传统节日,而中元节却不是的。

中元节是道教三元节之一,道教是中国的本土宗教,它的基本理论与方术与此前中国古代的神秘思想和巫术传统是一脉相承的,像东王公西王母信仰、泰山治鬼的信仰、社神信仰这些道教产生之前就存在的民间信仰,后来都被纳入道教。

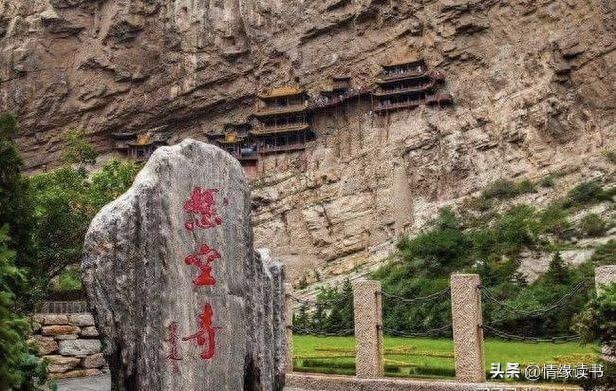

泰山、景忠山、岳麓山是儒释道一集的名山,儒释道三教圣地包括日月双塔、三教祖庭、三教庙、嵩山、悬空寺、九华山、崆峒山等,中华优秀传统文化精华就“藏于名山,传于后世”。

1、有关“鬼”的迷信

封建迷信色彩的“鬼”,如果我们把它当成一种文化来理解,其实它的产生有很多科学内涵。

人有生老病死是自然规律,古人睡觉做梦,醒来之后,由于梦境太真实,就认为是自己的精神离开了肉体,去游历万乡,有时候人们做梦,还会梦见死去的亲人像活着一样,来托付点儿事,俗称托梦。这就是魂魄思想,魂是精神,魄是肉体、体魄,两个拼起来才是一个大活人。

因为古人解释不了梦,于是就觉得,人死了,肉体消失,但代表精神的灵魂,还存在于天地间,这种看不见摸不着的灵魂,就是最初鬼的概念。

按此说法,鬼就是老祖先,于是古人们继续开脑洞,用祭祀联系到祖先的鬼魂,表达一下思念!这就是人类文明里很重要的祖先崇拜,后来陆续还产生了烧纸、扫墓之类的仪式,为的是祈求祖先保佑。

而中元节在七月,这跟古代阴阳学说有关系。古代人仰望宇宙,观察万物,认为物质都是由阴阳组成的!

古人们根据这个理论,推算出一年里农历鬼的活跃时间,中国人的祭祖节日基本都在这个时间段,七月和三月对应的就是两大鬼节——中元节和清明节。如果觉得很玄乎,可以从从科学的角度来看。

一年里面,冷空气有自己的活跃周期,古人们很难解释一些自然现象,于是通过开脑洞,就有了很多迷信说法。农历七月是庄稼成熟的时候,人们吃饱喝足,自然不能忘了祖先,在这个时间点祭祀祖先最合适了。加上中华文化中的儒家思想,里面的孝道思想就被加到民俗里了。

祖先崇拜、祭祀鬼魂、孝顺父母,这些市场痛点让七月特立独行起来,成了民俗里重要的鬼月!

鬼在古人眼里那可是集可爱与智慧于一身的存在,还能帮助人实现心愿、保佑平安,所以装鬼搞活动可不是为了吓人。

在中国各地,中元节放河灯的习俗有着不同的地域特色和文化内涵。例如,丽江古城在中元节期间组织居民和游客制作并投放河灯,而乔家村则通过放河灯祈求龙王河神的保佑,以避免水灾。西塘作为一个具有丰富文化底蕴的历史古镇,自然也保留了这一传统习俗。

所以到了中元节,有些长辈就要孩子们早点回家,其实中元节和平时晚上一样,没有什么可害怕的。

2、佛教盂兰盆节加持

盂兰盆是梵文的音译,意为“救倒悬”,“盂兰”就是人被倒挂起来,代表受苦;“盆”就是盛食物的容器,用来供奉。翻译成大白话就是请客吃饭能消灾解难哦!它源于目连救母的传说。据《盂兰盆经》记载,释迦弟子目连在母亲死后非常痛苦,如处倒悬。因此求佛祖为其母亲超度,佛祖让他在僧众夏季安居终了之日(七月十五日)供养十方僧众,终使其母解脱。从此,佛教徒开始兴办盂兰盆会。

佛教诞生在印度,是古印度(今尼泊尔境内)乔达摩·悉达多创立的,悉达多又被称为释迦牟尼佛,故又称释教。印度夏天是雨季,一下就差不多三个月。从四月十五到七月十五。在这三个月里,出门不方便,于是大家闭关深造。这就是佛教徒著名的夏安居,大家暑假聚在一起修行参悟。

印度人的修行一般是常年在外面徒步旅行,但雨季昆虫多,容易被人踩到。据说佛陀怕大家出门误伤生命,就有了这个规章制度。

修行到七月十五这天,此时雨季过了,天气不那么燥热了,大家出门也方便了。有些人修成正果,成佛了,佛祖就很开心,所以这天也叫佛欢喜日。

东汉的张道陵,创了个五斗米道,后来发展成道教。他说天、地、水就好比三个部门,天要下雨,地会地震,水有水灾,这些自然现象当时谁都解释不了,古人对自然力量感到害怕,但也有利用自然来生存的需要。这也就产生了神仙,用来满足古人的崇拜心理。

凡人要想跟神仙联系,就在三官生日的那天祭拜,他们会下凡。元是农历十五的意思,这就是传说中的道教上元节、中元节、下元节。上元节正月十五是天官的生日,也就是元宵节。下元节十月十五是水官的生日。

而道教的中元节传说,说是到了农历七月十五这一天,地官会开鬼门关,让阴间的鬼魂到人间找吃的。这跟鬼月的概念是不是很像?道教这种说法还产生了一些民俗,起到了安慰和引导孤魂野鬼的作用,让他们踏踏实实回老家,不要在人间闯祸。而这一天,刚立秋,白天热,晚上会凉快一点,尤其是路边、河边这些地方。人们出门烧纸钱、放河灯等,既能祭祀鬼,又能避暑乘凉,日期上、内容上也与盂兰盆节差不多,渐渐地,就和中元节合体了。

佛教传到中国后,南朝梁大同四年(公元538年),梁武帝把佛教定为国教,首次设盂兰盆斋,老百姓也跟着过起了盂兰盆节。到了唐朝,盂兰盆会更加盛行,除了设斋供僧外,还增加了拜忏、放焰口、放灯等活动。

中元节一般是7天,到了晚上,各家都要备下酒菜、纸钱祭奠死去的亲人。死去的亲人又有新亡人和老亡人之分。3年内死的称新亡人,3年前死的称老亡人。新老亡人会在中元节回家看看,新亡人先回,老亡人后回,因此要分别祭奠。烧纸钱先用石灰洒几个圈儿,防止孤魂野鬼来抢,最后还要在圈外烧一堆,这是烧给孤魂野鬼的。在中元节最后一天,各家都要做一餐好饭菜敬亡人,这叫“送亡人”。

但盂兰盆节与道教的中元节混在一起,特别是与中国传统的祖先祭祀相联系,成为最晚自南北朝时期至相当晚近的全民性节庆活动。

在湖南湘江风光带,为了尊重传统习俗,特别设立了临时祭祀点和河灯放置区域,为的是让人们在中元节这一天能够通过放河灯的形式,寄托对先人的思念之情。这不仅是对传统文化的传承,也是对祖先祭祀的一种现代表达方式!

3、儒佛道三教合一

文化是指人类在社会历史发展过程中,所创造的物质财富和精神财富的总和。不管人类干了什么,精神的也好,物质的也好,都算是文化。自然界凡是沾上了人的色彩,打上了人的烙印的一切事物,都是文化。

中国传统思想文化历史悠久,内涵丰厚,在数千年的发展演变中,逐渐形成了以儒佛道三教为基本组成部分的多元融合的文化系统,入宋以后出现的以儒为主、佛道为辅的“三教合一”更是构成了上千年中国思想文化发展的基本格局。

儒佛道三教思想的历史变奏,既构成了汉代以来中国思想文化发展的主要内容,也从一个侧面展现了儒佛道三教在冲突中融合、在融合中发展的基本历史画卷。悠久而丰厚的思想文化是人创造的,又是通过具体的人而得以传承和延续的。

中国思想文化的三大主干离不开一个个具体的儒佛道三教思想家实际的理论贡献和思想创造活动,儒佛道思想家的思想又能在一定意义上代表三教的思想,从而表现整个中国思想文化。

儒学创立于先秦时代。先秦是我国学术思想发展史上一个光辉的历史阶段,经过殷周之变而至春秋战国诸子百家纷起的“轴心时代” ,上古出现伏羲、神农和黄帝三皇,后出现孔子、老子和墨子等儒家三圣,其中孔子创立的儒家是对后世影响最大的学派。

孔子所创的儒家选择了重建礼乐文化制度、以仁义礼乐教化为主要特点的人文指向,从而形成了与道家“效法自然”的不同文化倾向。这是孔子对中国思想文化资源创造性整合与创新性发展的重要成就,并奠定了中国主流思想文化发展的基本路向。

道家学派的创始人老子与儒家的创始人孔子大约生活于同一时代,如果说,孔子提出了仁和礼为核心的价值体系,倾向于用礼乐教化的方法来重建伦理道德和社会秩序,那么,老子则提出了一个以“道”为核心的思想体系,通过对社会文明异化的批判,来解构仁和礼对中国社会生活的约束而导致的人的异化,以实现对个体生命的关怀。

老子作为中国历史上最具有原创性和影响力的哲学家,其在《道德经》中不仅突破了上古三代对鬼神、上帝、天的信仰,而且还将理性精神贯串于对天地人之道的分析和体认之中,其所建构的以道论为核心的思想体系包括了哲学思辨、社会政治理论和人生关怀等丰富的内容。

随着经学化、神学化的汉代儒学日益走向僵化,并束缚人性之自然,作为其反动的魏晋玄学思潮应运而生。以融合儒道为特点的玄学对哲学本体论的建构与运用,一方面推进了儒家思想的哲学化,另一方面则为后来的宋明儒学家在吸收佛道思想的基础上重建新儒学提供了哲学基础。魏晋玄学家对战国中期以来出现的儒道合流趋势所做的理论上的总结和实践上的探索,对中国思想文化最终形成儒佛道三教合流的格局所产生的影响也是值得重视的。

佛教自两汉之际经西域传到中国内地,在与传统思想文化的交融中,经历了一个不断中国化的过程,最终发展成为中国的民族宗教。

佛教初传,主要依附于当时社会上盛行的黄老神仙方术。随着佛教经典的大量译出和佛教的广泛传播,佛教义理逐渐为中土人士所理解和接受。

特别是魏晋玄学兴起以后,佛教大乘般若思想的思辨理论日益引起了人们的兴趣,佛教般若学依附玄学而得到了迅速的传播,并与玄学合流,产生了众多的佛教学派,佛教思想也就真正登上了中国思想文化的历史舞台。

隋唐时期是中国佛教发展的鼎盛时期,随着封建统一王朝的建立和寺院经济的进一步发展,佛教各个学派得到了更好的融合发展的机会,顺应思想文化大统一的趋势,一些学派在统一南北学风的基础上,通过“判教”而形成了宗派。

正是由于这些隋唐佛教思想家的出色努力和不朽贡献,才使唐代的佛教与儒和道并立,在当时成为中国传统思想文化的主流,并完全融入了中国传统思想文化,在历史上发挥着持久而深刻的社会影响。

由轴心时代兴起的儒、道思想文化进入后轴心时代以后得到了持续的发展,而外来佛教在两汉之际传入中土后,在与儒道等中国固有的传统思想文化的冲突与融合中,也逐渐融为中国思想文化的一部分。儒佛道思想家站在各自的立场上,从不同的角度去追求宇宙人生的真理,建构了各具特色的思想体系,形成了不同的文化倾向,对社会人生发挥着不同的独特作用。

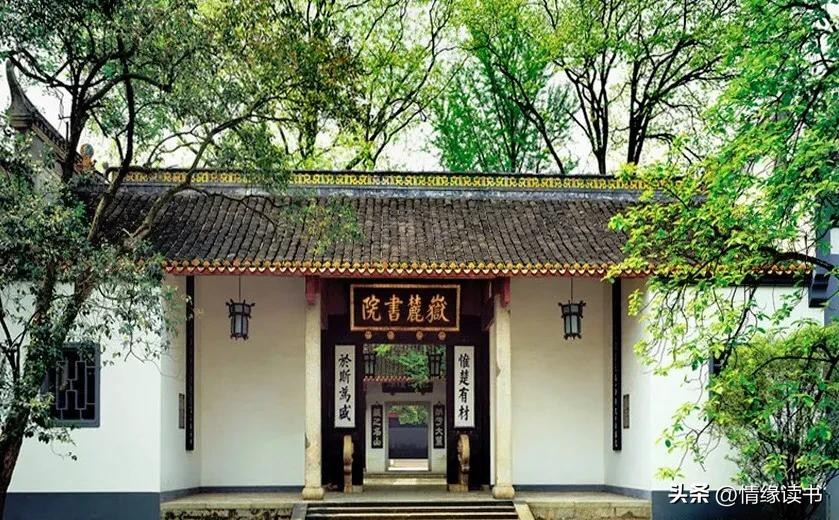

中国精神的根在三皇五帝,儒治世、佛治心、道治身;拿得起、放得下,想得开。岳麓山体现三教合一的建筑主要是岳麓书院,它不仅体现了儒家重社会意义的一面,还体现了道家超脱隐逸的一面,展现了儒家、道家文化的融合。在岳麓书院内,有独立于中轴线之外的园林体系,追求社会秩序的书院、文庙与崇尚自然秩序的园林同时存在于同一片建筑群中,表达出中国传统文化在矛盾中寻求均衡的追求。

这种布局和建筑风格体现了中国古代教育、教习、崇圣、怡情四位一体的文人兴趣与教学格局,其中就包括了儒家、道家文化的融合,从而形成了三教合一的特色。因此,岳麓书院不仅是研究儒家文化的重要场所,也是体验三教合一文化的重要地点。

儒释道三家思想的核心精髓,展现了它们各自独特的哲学观念和价值追求。儒家注重伦理道德和社会责任,强调个人修养和社会和谐;佛家则更侧重于心灵层面的解脱与智慧,追求超越生死轮回的境界;而道家则倡导顺应自然、无为而治的理念,追求身心自由与和谐共生的状态。三教合一是中国文化的核心,形成稳定的三角间架,使文化中华绵延不绝。

结语

历史表明,思想家对时代精神的引领往往并不限于一时一事,而是具有一定的穿透力和前瞻性,能够突破当下的时代或思想局限。

中华民族长存不亡、分而又合、衰而复兴,在多灾多难、内忧外患中奋进不懈,其秘密在于独特的文化,在于这种文化所蕴含的生生不息、博厚悠远、明礼诚信、刚健中正、道法自然、毅勇勤俭、仁义通和的精神。

1938年11月13凌晨长沙“文夕大火”惨案,长沙警备司令部自乱阵脚,国民党内部支持实施“焦土抗战”,奉命放火焚毁长沙,大火烧了五天五夜,长沙古城建筑化为废墟,死难同胞3000余人。这种不留下资源为敌军所用的策略,与“坚壁清野”策略类似,自古代就有。湖南诞生了伟人毛泽东,中国抗战8年,湖南打了7年,最终中国共产党建立了新中国。

正是这种文化精神支撑着、凝聚着整个民族,培育着它的民众和精英,造就了它灿烂的过去,并且正在造就着它光辉的新时代,成为实现中华民族伟大复兴的精神支柱。

(图片来源网络,侵删)