在北京新康路楼区 仍可见一四角老建筑 战犯特赦后功德林变成了什么

在北京新康路楼区 仍可见一四角老建筑 战犯特赦后功德林变成了什么

北京“功德林”,因为关押战犯而在京城很出名。

它其实最初是北京德胜门外一座破旧庙宇。

清朝中期,破旧庙宇被僧人重修,用做向孤贫免费发放粥食的粥厂并改名为功德林,施舍救济行善之意十分明显。

当时,因为自然灾害和战乱,常有许多人跑到北京逃难。东南西北大量的流民聚集,影响到了帝都社会秩序。为了安抚这些流民,朝廷决定设置粥厂来施舍救助。

因此,德胜门外这座重修好的功德林寺,便被官府征做了粥厂,为前来逃荒避难人员施放米粥。

由于是官府出资,寺院管理,米粥的质量相比之下比较好,在逃难人员中很有名气。

到了清朝晚期,朝廷经济捉襟见肘,于是有人提出,光靠施舍救济也不是个好办法,应当教给这些流浪者们一技之长,然后让他们自己去谋取生路,这样可以减少官银开支。

于是,1905年皇家下令,把功德林改成了顺天府京师习艺所,专门教流民们织布纺纱,打铁、搓草绳。昔日的粥厂变成了一个劳动改造的场所。

宣统朝时,朝廷刑部取消了习艺所,将功德林改为监狱,成为帝都收监犯人的地方。

清朝覆灭,民国政府于1915年又把它更名为“京师第二监狱”。

北洋军阀段祺瑞执政期间,内阁司法总长罗文干组织完成了政府对这座监狱的功能改造。1927年4月,中国共产党的创始人之一李大钊,就是在这里被军阀张作霖以“和苏俄里通外国”的罪名”残忍杀害。

北洋政府倒台后,功德林成了国民党“河北省第二监狱”。

此后历经扩建,解放前夕,监狱已经占地近百亩。

新中国成立后,这里被罗瑞卿将军筹建的公安部接管,随后成为关押和改造战犯的管理所,一时为世人所瞩目。

1956年1月初,新中国公安部门对被解放军俘虏的国民党战犯实行大集中,分散全国各地的数百名原国民党高级将领,陆续被集中到功德林。

党中央和人民政府决定,对国民党战犯不审不判、不歧视人格,集中进行教育改造。

功德林里,一时国军“将星”云集。军衔最高的是原国民党江西省主席、四川省主席、第七绥靖区上将司令长官王陵基。

还有后来人们熟知的诸多历史人物:在淮海战役被俘级别最高的原国民党军徐州“剿总”中将副总司令、头等战犯杜聿明,国民党第二绥靖区中将司令王耀武,华中军政长官公署副长官兼川湘鄂边区绥靖公署中将主任宋希濂,国民党天津警备总司令部中将司令陈长捷,国民党第九兵团中将司令廖耀湘,国民党第六兵团中将司令卢浚泉,国民党东北"剿总"中将副总司令兼锦州指挥所主任范汉杰,军统三剑客之一沈醉等。

据说,杜聿明看着在院子里列队跑步的这些黄埔同学和同僚,心中感慨万千。这些人过去天南海北,各据一方,想见一面都很难,如今都被人民解放军抓获,在功德林“团聚”了。

功德林里在押的战犯,长期为蒋介石国民党效劳,有的直接参与了蒋介石集团的诸多重大决策,曾是蒋介石的忠实信徒和麾下干将。一些人反动思想根深蒂固,他们对于战败不服气,不认输,固执认为“胜者为王,败者为寇”。

从更早一点历史上看,他们中,也不乏大革命时期的北伐勇士,抗日战场的名将功臣,也有在共产党被错误路线统治时负气走上歧途的年轻人。

关进高墙的战犯们,心态虽各不相同,但关心的焦点都差不多。

他们首先担心的,就是自己会不会被杀头夺命。

要说该杀,这些不久前还在战争中负隅顽抗的战犯,可列罪名多条,剥夺其生命理所应当;

要说不该杀,他们也算得上是一时英才。所犯的罪行,是由其所属的利益集团和阶级决定的,不能完全记到哪个个人头上。

最终,共产党对俘虏不杀不辱、教育改造、重新做人的诚恳态度,确确实实地体现在了这些战犯身上。

于是,在功德林战犯管理所,不打不骂,有伤治伤,有病治病。战犯们看到了自己并无性命之忧的现实。

期间,周恩来总理在全国政协会报告中的一段话,更是震撼了战犯们的心灵。周总理指出,在中国历史上,中国共产党和国民党有过两次合作关系。在这两次合作中,共产党人和国民党人都曾经并肩作战,共同反对帝国主义···。

中国共产党人对历史的高度尊重,彻底动摇了战犯们想要顽固对抗改造信念。

(剧照)

有关在押战犯接受教育改造的经历,在一些影视剧和文学作品都有详尽展示和再现。

经过漫长岁月的努力教育改造,战犯们亲眼目睹了伟大祖国正在发生的历史性变化,在炮火硝烟的战场之外,这些国民党将军们再次败下阵来···。

从1959年第一批特赦开始,到1975年,被俘的原国民党将领和地方高官,全部被特赦走出功德林,成了中华人民共和国公民中的一员。

发生在1975年的特赦,距离现今也已经过去了近半个世纪。

当时,毛主席作出批示,“都放了算了,这些人一个不杀。强迫人家改造也不好,···让他们到社会上去接受改造。”

在具体政策和待遇方面,毛主席还特别交待:“放战犯的时候要开欢送会,请他们吃顿饭,多吃点鱼、肉,每人发100元零用钱,每人都有公民权。”

遵照毛主席的指示,1975年3月18日,最高人民法院下令特赦了最后293名战犯。至此,在押战犯教育改造工作划上了句号。

特赦后的国民党战犯中的许多人,先后担任了全国政协委员和常委,还有一批被安排为地方政协委员、常委。他们参政议政,发挥文史专员职责,为争取祖国和平统一和留史于后人,作出了积极努力。

1981年的一天晚上,全国政协礼堂放映了刚拍摄的电影《解放石家庄》。影片中的国民党军军官,不再是过去刻板的丑角形象。为了保证还原历史,电影导演甚至专门带着演员登门拜访了当年的战役敌军主将罗历戎。

隔日上班,有人见到罗历戎时大声说:“罗军长,难怪在观众席上看不见你,原来你钻到银幕里去了。”打趣他的,是与他同为原国民党中将军长、现同为全国政协文史专员的功德林“同学”郑庭笈。

罗历戎听了连连摆手微笑着回答:“岂敢、岂敢····”

在功德林改造期间,罗历戎曾对自己拒绝劝降石家庄残敌的举动追悔莫及。

直到后来,人们才越发感到毛主席决策特赦战犯举措的英明伟大,看到了化敌为友,化腐朽为神奇的威力。

在押战犯全部特赦后,北京功德林战犯管理所的使命也就此宣告结束。

功德林在完成自己的历史使命后,被公安部移交给北京市管辖。北京市公安局接手后,一度将其改成了接济救护站,用来救助在北京街头流浪人员,并且尽量通过各种渠道帮助他们寻找家人。

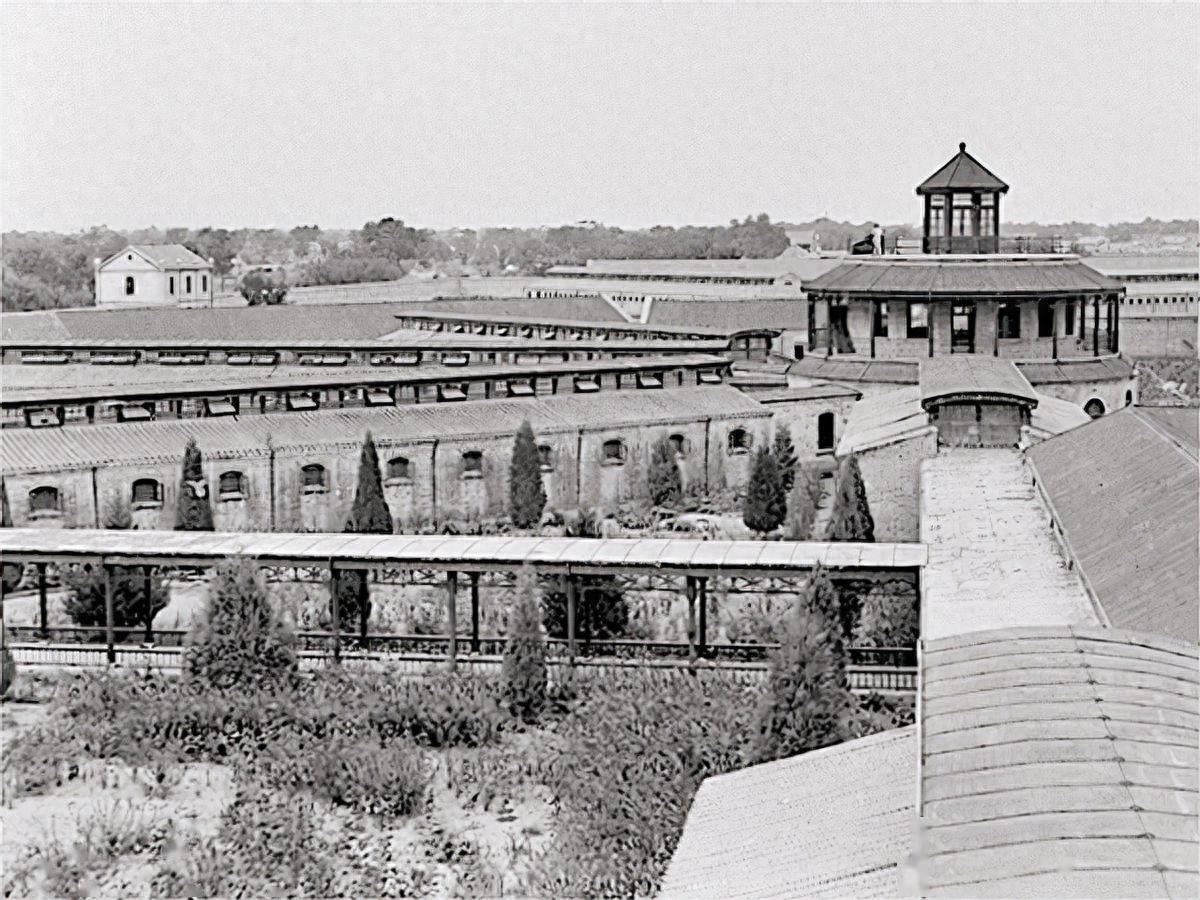

1986年8月,根据北京城市建设规划,功德林监狱被拆除,转变为北京市公安局治安总队驻地。原来那条“功德林”路,也改建成了宽敞顺畅的新康路。在后来兴建的办公楼和住宅楼中间,尚存有功德林监狱时期的一座角楼。

如今,从北京德胜门箭楼出发,沿德胜门外大街向北,从德外桥向西转到新康路,过了新明胡同,就可以看到北京市公安局治安总队的办公场所。

在治安总队大院西侧的新康街甲1号院中,一座只有两米见方、高约十米的老式砖墙小角楼,矗立在一栋居民楼和一堵围墙的夹角处。它实际是功德林的残留建筑或有意保留下来的遗迹。

其独特的建筑风格,明显带有旧时代的特色。锈迹斑斑的铁门和已经破损的玻璃窗,也与周围的新式建筑形成鲜明对照。

在绿树掩映下,从院子外面很难看见这里还有一座老式建筑角楼。附近的年轻人或许也很少知晓这座建筑的历史。

虽说历史厚重的功德林监狱已被拆除,但对于曾经的在此关押改造过的战犯和他们的后人来说,“功德林”这三个字他们很难彻底忘记。

在押战犯早已离开了功德林,那段历史也渐行渐远。可功德林里改造国民党战犯的故事还在流传。

前两年,随着电视剧《特赦·1959》热播,“功德林”又成了热点名称。

功德林从寺庙到粥厂再到监狱和居民区,与时俱进,经历了无数历史沧桑。有人说,功德林的历史转了一圈,又回到了救助济困的最初定位。

还有人说,这里是一块福地。

功德林的名字,大概还会流传很远。

衷心感谢各位朋友阅览《掌心春秋》,如果您喜欢,可点击“订阅”或“关注”。我们共同赏析历史趣闻,回忆历史往事…(声明:文中参考资料和配图均源于网络)