中国 2023 年死亡人口的平均年龄、中位数年龄及其计算过程

中国 2023 年死亡人口的平均年龄、中位数年龄及其计算过程

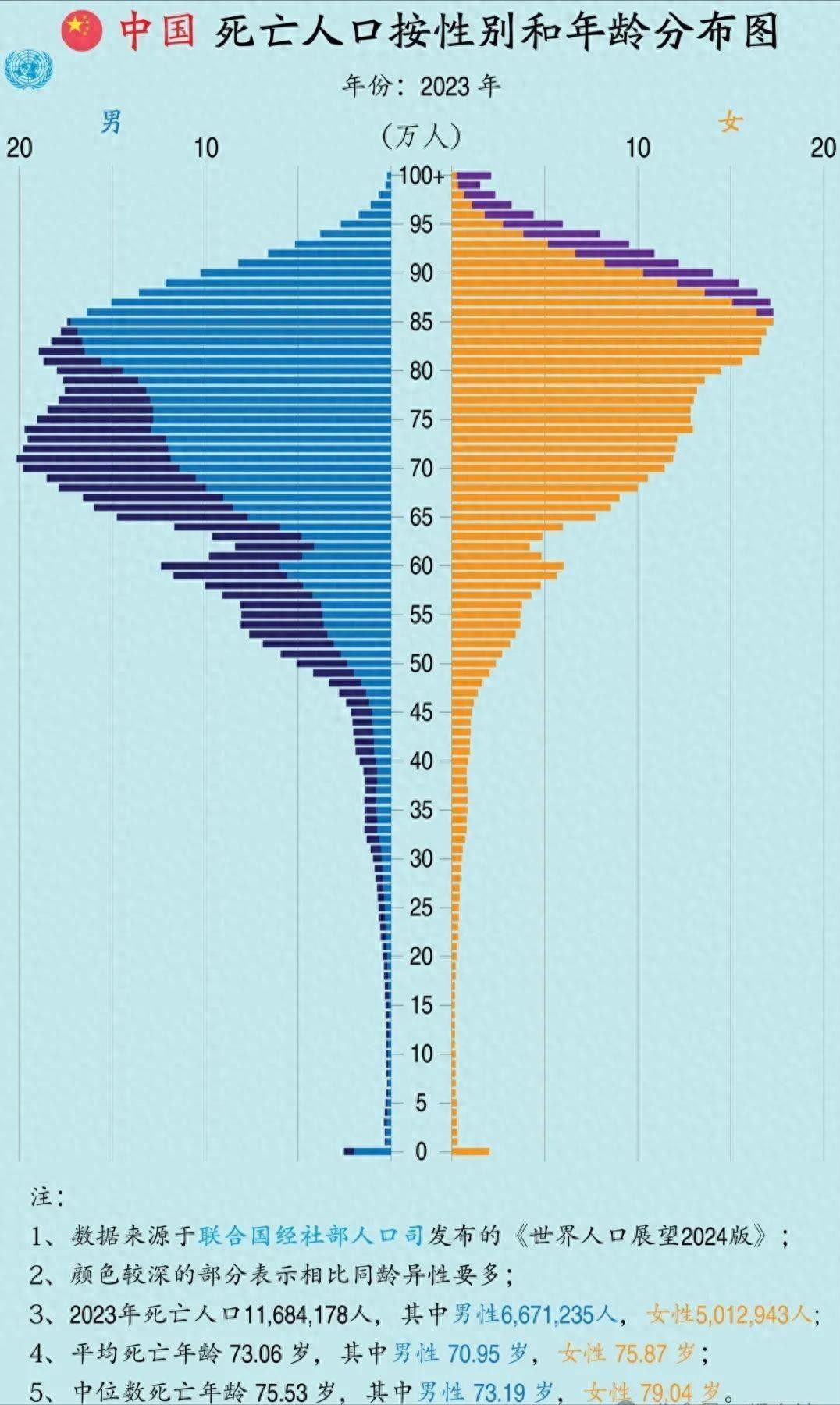

这个最新数据揭示了一个深刻的现实:我们国家死亡人口中的性别差异,甚至平均死亡年龄,都折射出不少问题。数据显示,2023年中国男性的死亡比例高于女性,达到了57.10%,且男性的平均死亡年龄要比女性低将近五岁。这种差距似乎在提醒我们,性别之间的健康鸿沟还相当显著。为什么男性的死亡率高?原因复杂而且多样,但一些社会行为和生理因素可能让男性更容易成为“高风险人群”。

首先,男性的生活方式问题确实突出。从酒精摄入、吸烟到高压工作环境,很多男性的日常习惯无形中增加了健康风险。饮食不规律、缺乏运动、心理压力得不到释放,都在悄悄拖垮身体。其次,很多男性往往对自己的健康不够上心,觉得“忍忍就过去了”,身体稍有不适就不去医院,长期忽视健康警报,导致许多疾病发现时已为时过晚。

当然,平均死亡年龄和中位数死亡年龄的差别也很有趣,反映了人口结构的复杂性。平均死亡年龄受极端年龄的影响较大,比如一些高龄或非常年轻的死亡人数会拉低或抬高这一数字。而中位数死亡年龄则更加稳定,它显示的年龄是大多数人接近的死亡年龄,因此可能更贴近大众的实际健康情况。中国男性的中位死亡年龄是73.19岁,而女性则是79.04岁,性别差距依旧明显。

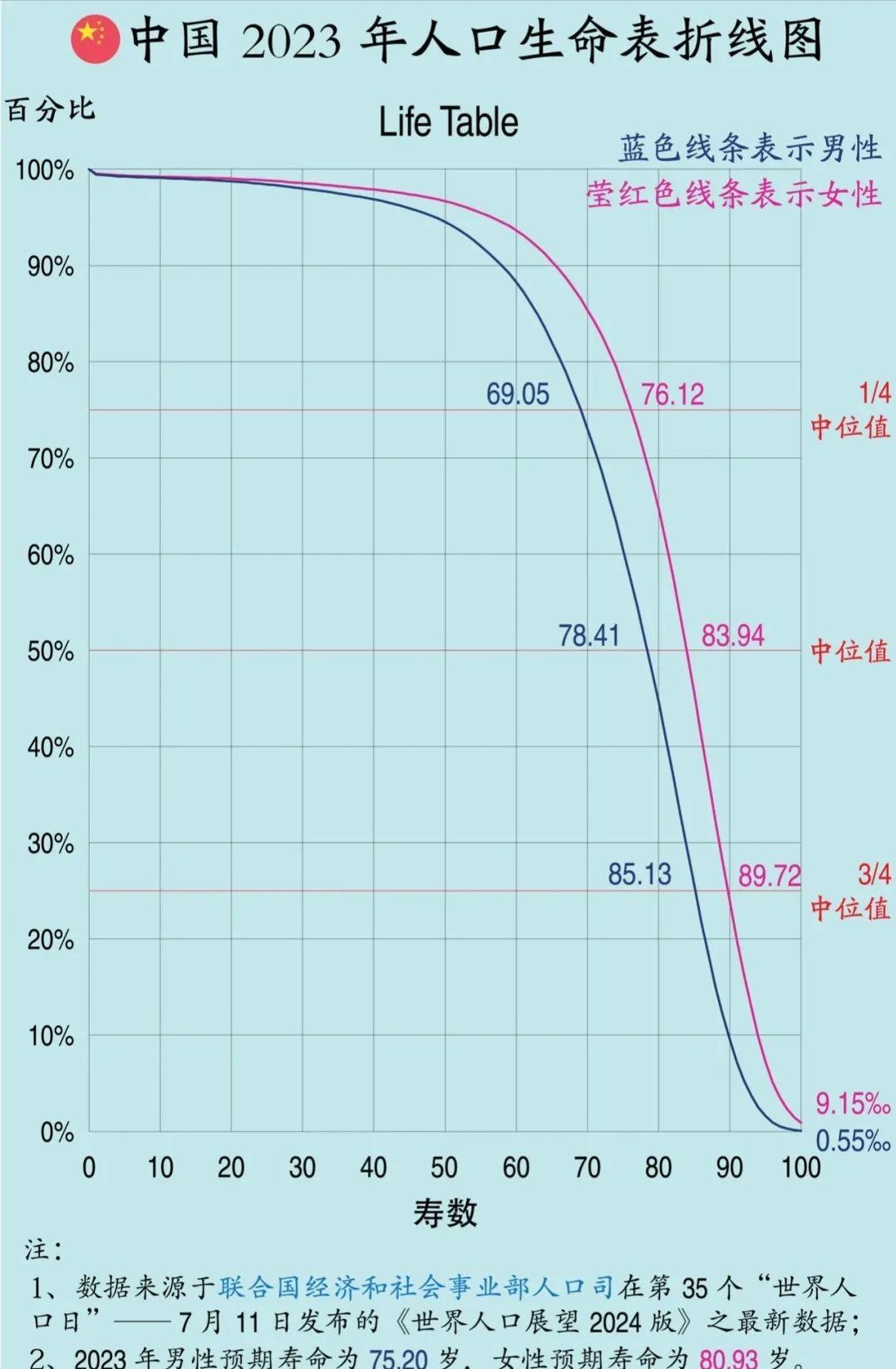

不过,平均死亡年龄的高低并不能全面衡量一个国家的生活质量。联合国和中国卫健委更推荐使用“预期寿命”来作为健康和生活质量的基准。中国男性的预期寿命为75.20岁,女性为80.93岁,这也就是我们常说的“男性短命”现象。但实际上,预期寿命也并非最终答案,它更多衡量的是一个人“在理想条件下”的寿命可能性,而生活方式、医疗资源、环境因素等都会在现实中打折扣。

死亡数据的另一大启示就是,公共健康和医疗资源的分配还是得更精细化。人口结构的变化、不同地区的医疗资源不均,都在拉大生命质量的差距。一个长寿的社会不仅仅是延长生命,更重要的是保证生命质量。这种健康差距是否可能缩小?还是说一些“男短女长”的现象在未来会成为普遍趋势?这些问题的答案可能要等待更多社会层面、政策层面的努力来揭晓。

那么最后小编想问:如果男性健康风险普遍更高,我们的健康服务是否更偏重关注男性群体?男性的健康意识提升还需哪些社会支持?对此你怎么看?