诗歌:古韵新风大邯郸 随笔:感悟修谱

诗歌:古韵新风大邯郸 随笔:感悟修谱

诗歌:古韵新风大邯郸 随笔:感悟修谱

古韵新风大邯郸

刘洪仓 池玉河

时至明媚仲春际,碧空如洗气清新。

心怀豪情逸兴飞,思绪荡漾游无垠。

清风送爽籁音扬,白云悠悠碧空长。

燕赵古郡展风华,渌水蜿蜒龙腾翔。

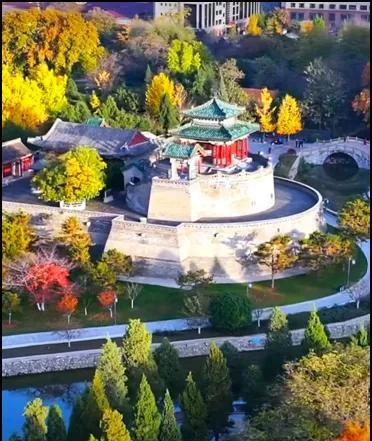

丛台巍峨傲苍穹,千载风华映新章。

滏沁潺潺绕城去,龙湖碧波泛轻扬。

寻古浏览邯郸道,回车巷深思廉蔺;

武灵登顶望四方,仰慕骑射心荡漾。

台榭错落映朝霞,铜雀雄姿展豪放。

廊腰缦回梦幽长,亭榭弦歌绕梁上。

雕甍璀璨映日辉,丹漆焕彩胜流芳。

成语之乡古韵长,文化淳厚溢四方。

学步桥头思往事,寿陵跫音犹回响。

黄粱一卧悟仙机,吕祖仙踪梦中藏。

赵姬舞影绕丛台,乐曲隐现久回响。

荀子赋成耀稷下,华章璀璨映天光。

四战之地烽烟起,战国风云尽收藏。

五都之盛冠汉家,气象恢宏展雄纲。

武灵胡服开新篇,中原变革永流芳。

完璧归赵显智勇,樽俎之间显锋芒。

平原门下多英豪,朱履三千皆栋梁。

荀子劝学明大道,华夏文脉永绵长。

丛台剑气冲云霄,古桥典故悟沧桑。

铜雀春深梦未了,建安风骨傲四方。

此皆邯郸之魂魄,岁月流转永不忘。

今朝盛世更辉煌,赵都故地展新妆。

冀南重地区位显,太行巍峨揽滏漳。

雄踞中原望四方,物华天宝映天光。

磁山陶纹藏古韵,丛台鼓角振宸纲。

繁华胜地如画卷,市列珠玑户盈裳。

礼乐文风化民俗,风云际会谱华章。

旧城涅槃展新颜,新区崛起似凤凰。

高铁如龙穿云霄,钢花飞溅照天苍。

智能铸造显神威,绿电催生百业昌。

南湖碧波映星斗,园博锦绣似天堂。

磁州窑火迎春旺,响堂佛像绽祥光。

梧桐引凤聚英才,邯山扬帆启新航。

教育兴邦育桃李,学校林立读书朗。

乡村振兴展宏图,古道新貌人向往。

四省枢纽达九州,八方辐辏通十方。

复兴路上步伐坚,青铜厚重钛金刚。

楼宇摩天通衢道,文明薪火永传扬。

太行东麓展雄姿,滏阳河畔续华芳。

古今交融展新貌,再铸辉煌耀远方。

鹏程万里展宏图,长风破浪送云翔!

2025年3月12日

感悟修谱

袁哲文

多少年来,一个问题在心中萦绕,我的祖宗八代何许人也?一个个迷团困扰着我,如坠云里雾中。

叶落归根,退休回沪。有幸应邀参与续修家谱,终于拨乱反正、云开日出,看清了庐山真面目。

寻根溯源,我宁波鄞县西袁始祖袁子诚,为宋进士,历官工部员外郎、刑部侍郎等职,1127年,“从高宗南渡,调武翼大夫行营右护军,以大宗正寺丞知临安府,始居于鄞县”,繁衍逾三十一代,为“甬上望族”。1276年,五世祖袁镛,抵御外侵,失援被俘,宁死不屈,英勇就义,明朝赵弼撰写“以大义拒敌,宁死不屈,竟燎身于烈焰中”。此乃成语“宁死不屈”历史典故的出处。后家人闻讯,集体投江,惊天地泣鬼神。幸被义士救出遗孤,西袁血脉得以延续。

西袁十五世袁懋芳,于1580年“游幕江南都府,遂移居嘉定县吴淞守御千户所”,为宝山袁氏始祖,亦逾四百年。近百年以来,宝山袁氏先祖纷纷走出祖地,或做官或兴学。他们出国留学考察,学习科学新知,开拓眼界,他(她)们引进与借鉴并重,创办新学,传播新思想,推动中国近代教育的不断发展。太叔公袁康任教于龙门书院(上海中学)、中西书院及约翰书院等校,他培养的学生有章太炎、黄炎培等志士仁人,至清末民国初期,宝山三袁,名震淞沪。长兄袁希涛,首倡义务教育,引进“6-3-3”学制,官至教育部次长、代总长;仲弟袁希濂,荣膺二级獬豸奖章的检察官、知名律师和书法家;三弟袁希洛,辛亥元老,亲授大总统印予孙中山,中南海被单独觐见毛泽东。还有姑祖母袁希澔,创办爱群女中,是倡导中国女子教育的奠基人之一 。我的父辈同辈和晚辈中,以教育为终身职业的比比皆是,他(她)们无论在幼教、中小学还是大学,无论在国内还是在国外,无论功勋卓著还是默默无闻,均为振兴教育做出贡献。难怪宝山袁氏家族被誉为书香门第、教育世家。正如“宝山袁氏宗支续谱增补续编”前言所说,“宝山袁氏故基虽早已毁于日寇炮火,然而祖辈们致力教育,为提高国人素质奋斗终生的报国之心,忠诚教育诲人不倦的敬业精神,已成为袁氏传世美德,祖辈的业绩将永远激励着后世。”

2003年,宁波西袁族人费尽周折与宝山袁氏取得联系,9月中旬,宝山袁氏族人代表应邀参观“袁勃世界风光摄影展” ,结识了德高望重的袁勃这位修谱领军统帅,结束了近百年的离散,终于认祖归宗,返回了宁波西袁氏大家族 。

早于2002年8月,袁勃捐资发起,并于10月底组建宁波西袁续谱委员会,着手对老家谱进行改编重修。我有幸被聘为联络员,参与了修谱工作。

宁波西袁家谱始编于1368年的七世祖,越六百年,续修八次。家谱记录了一个家族兴衰的历史,先国而后家,家史国史密不可分、相辅相成,战争与动乱曾使家谱屡遭劫难,而民富国强的太平盛世才使续谱得以实现。

修谱犹如家族历史的学习班,是学习家族文化的大课堂。读谱、懂谱、扩谱、改谱,与时俱进,循序渐近,不断升华。给老谱添加标点符号,是读谱的第一步。古文专家不多,靠的是志愿者的苦读、查询至融会贯通,一遍两遍三遍地交换互审,最后再由教授把关。捧读家谱,聆听祖训,感受先祖修身齐家治国平天下的浩然正气 ,耳濡目染,一段段感人肺腑的真实故事,令我自豪、景仰,给我警醒、鞭策。家族繁衍,人丁兴旺,大量新信息须搜集、补充、增添、拓展。各房各系,几十名联络员,牵线搭桥,齐心协力,精诚合作。顺应时代,方便后人,家谱排版改竖为横,加注标点,字体改繁为简,变古文为白话,纠正错别字,电脑造字,反复修改、校对、审核,打印、编辑,联系出版发行,耗费家族大量人力、物力、财力,血脉同根,亲情凝聚的系统工程,可谓“有钱出钱,有力出力”,浩浩巨著,洋洋万言(信息),历时三年,记实家史,传承未来,得之实属不易,非亲身经历者难以深切体会。

以史为鉴。在那“怀疑一切,打到一切”的浩劫年代,“阶级斗争,年年讲、月月讲、天天讲”,“龙生龙,凤生凤,老鼠儿子打地洞”,封建血统论甚嚣尘上,我们这些有复杂家族关系的“可以教育好的子女”被“反动老子”株连,也不足为怪。幸好,改革开放和实事求是的春风驱散“出身决定论”的阴霾,老子平反,“狗崽子”们也从不公正的精神压抑下解放出来,人格得到尊严和自由。

国由无数的家所组成。中国文化和传统美德原本植根于中华各民族、各氏族源远流长的历史长河中。如今,家谱文化不再是文革中被“破四旧”的对象,而是返璞归真,它对地方史和国史都是重要补充,堂堂正正步入历史研究的学术殿堂。家族文化中的儒家精神,弃其糟粕取其精华,演变为文明和谐社会倡导的爱家爱民爱社会爱国家的民族美德和精神财富,将发扬光大。

写于2010.03.18

图文源于 作者 刘洪仓 池玉河 编发 张建新 常小靠