抗战胜利时晋绥军仅剩12万,为何就敢出兵上党,打响内战第一枪

抗战胜利时晋绥军仅剩12万,为何就敢出兵上党,打响内战第一枪

抗战胜利时晋绥军仅剩12万,为何就敢出兵上党,打响内战第一枪

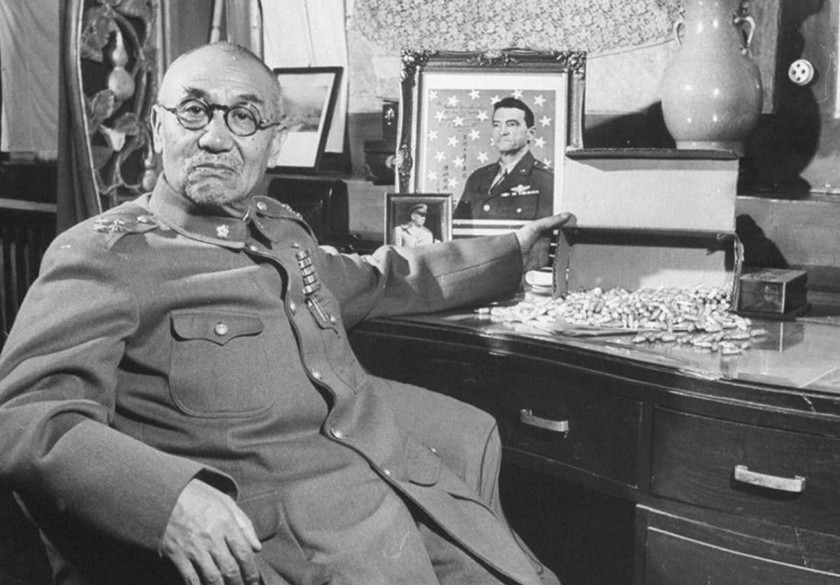

世人皆知晋绥军在抗战后期仅剩12万残兵,却不知正是这支残军,率先在山西上党地区打响了内战第一枪。更令人难以置信的是,这支军队的统帅阎锡山,在当时已是风烛残年的69岁高龄。他为何如此急切?为何不等待国民政府的援军到来?又为何偏偏选择了上党这片土地?这背后,究竟有着怎样的算计?让我们回到1945年的八月,那个注定要载入史册的时刻......

一、晋绥军的诞生与"山西王"的崛起

要说晋绥军的由来,还得从1911年那个风雨如晦的秋天说起。当时的山西新军驻扎在省城太原,新军统领阎锡山年仅28岁,却已是太原城内赫赫有名的人物。这位年轻的统领,不仅出身名门,还留过日本陆军士官学校,在当时可谓是难得的新式军事人才。

10月10日武昌起义的消息传到太原时,阎锡山正在军营里查看操练。当时的山西巡抚陆钟琦虽然也知道大势已去,却仍在犹豫不决。就在这个节骨眼上,阎锡山做出了一个让所有人都意想不到的决定——他悄悄召集了几个亲信,连夜制定了起义计划。

第二天一早,新军就包围了巡抚衙门。陆钟琦还没来得及反应,就被新军控制。当天下午,山西军政府就在太原城内成立了,而阎锡山也被推举为都督。从这一刻起,这位年轻的军官便在山西政坛站稳了脚跟。

有趣的是,当时的山西新军仅有五千余人,还都是清朝留下的旧式部队。阎锡山上任后做的第一件事,就是改组军队。他一改清军旧制,把部队按照日本陆军的编制重新整编,还从日本请来了军事教官。这支后来被称为"晋军"的队伍,就是晋绥军的前身。

1916年,阎锡山又做了一件令人称奇的事。当其他军阀都在为争夺地盘打得你死我活时,他却把精力都放在了练兵上。他在太原城外专门建立了一所军官学校,亲自担任校长。这所学校培养出了大批军事人才,为晋绥军的发展打下了基础。

到了1920年,晋绥军已经发展到了五万多人。阎锡山还在军中推行"三三制",就是把一个营分成三个连,一个连分成三个排,一个排分成三个班。这种编制不仅灵活,还特别适合山地作战。这也成了晋绥军的一大特色。

最让人称奇的是阎锡山的用人之道。他在军中实行"子弟兵"制度,规定晋绥军的军官必须是山西本地人。这样一来,军官们不仅熟悉地形,还都有家眷在本地,自然会更加用心。

1927年北伐战争爆发时,晋绥军已经成长为一支20万人的劲旅。这时的阎锡山,也从当年的新军统领,变成了享誉全国的"山西王"。他的势力范围,更是从太原一隅扩展到了整个山西全境。

这支军队在成长过程中还有一个显著特点,那就是军纪严明。在晋绥军中,有一条铁律:不得擅自向百姓索要钱物。违者轻则降职,重则枪毙。正是这种严明的军纪,使得晋绥军在老百姓心中的口碑一直不错。

讲起当年的往事,山西老人们还记得,每到夏收时节,晋绥军都会派兵帮助百姓收割庄稼。军队还会定期组织义务诊疗,为贫苦百姓看病。这些举措,也为晋绥军赢得了不少民心。

二、抗战损失与困境

1937年9月,日军对山西发起全面进攻。在忻口一带,晋绥军第一次与装备精良的日军主力正面交锋。这场被称为"忻口会战"的战役,成为了晋绥军由盛转衰的转折点。

当时的忻口会战中,日军投入了第一军的主力,配备了大量重炮和坦克。而晋绥军这边,虽然有二十余万兵力,但大多数士兵只配备了老式步枪。在装备如此悬殊的情况下,晋绥军仍然在忻口据守了整整两周。

战斗最激烈时,日军的重炮将忻口的防御工事轰得支离破碎,但晋绥军的士兵们仍然死守阵地。第七纵队司令郭培夫在阵地被炸毁后,亲自带领警卫连进行反冲锋,最终壮烈牺牲。这一战,光是晋绥军军官的伤亡就达到了三百多人。

忻口失守后,日军长驱直入,直指太原。在太原保卫战中,晋绥军又遭受了更大的损失。当时的太原城内,晋绥军只有不到五万人的兵力。面对日军的猛烈进攻,守军在城内进行了长达一个月的巷战。

最惨烈的战斗发生在太原北门。日军的坦克部队一次就投入了30多辆坦克,而晋绥军只能用手榴弹和燃烧瓶与之对抗。第三十六师师长王靖国带领一个营的士兵,在北门顽强抵抗了三天三夜,最终全部战死。

太原失守后,晋绥军被迫向南撤退。在临汾,他们又组织了一次重要的抵抗。当时的临汾城内,驻扎着晋绥军的两个师。日军采取了围城断水的战术,切断了临汾城的水源。城内的晋绥军士兵只能靠着城内的几口老井维持。

就在这种情况下,晋绥军在临汾又坚持了半个月。最后,当弹药将尽时,守军才不得不撤出城区。这次战斗后,晋绥军的有生力量已经损失过半,不得不退往晋西山区。

在晋西十四县的岁月里,晋绥军面临着前所未有的困境。这片地区山高沟深,交通不便,农业生产条件也很差。军队的给养主要依靠当地百姓的支援,但山区百姓自己都已经生活困难。

为了维持军队的运转,晋绥军不得不开荒种地。在临县的一份战时记录中显示,当时仅这一个县,晋绥军就开垦了三千多亩荒地。士兵们白天打仗,晚上还要种地。

更大的问题是军队装备的补给。由于与外界联系中断,晋绥军只能依靠自己建立的小型兵工厂维持弹药供应。这些工厂设在山洞里,条件十分简陋,每天的产量很少,远远满足不了作战需要。

到了1945年抗战结束时,经过八年的消耗,晋绥军的实力已经大不如前。从最初的二十余万人,锐减到只剩下十二万人。而这支部队的装备更是老旧不堪,大多数士兵还在使用抗战初期的武器。

三、上党战役的背景

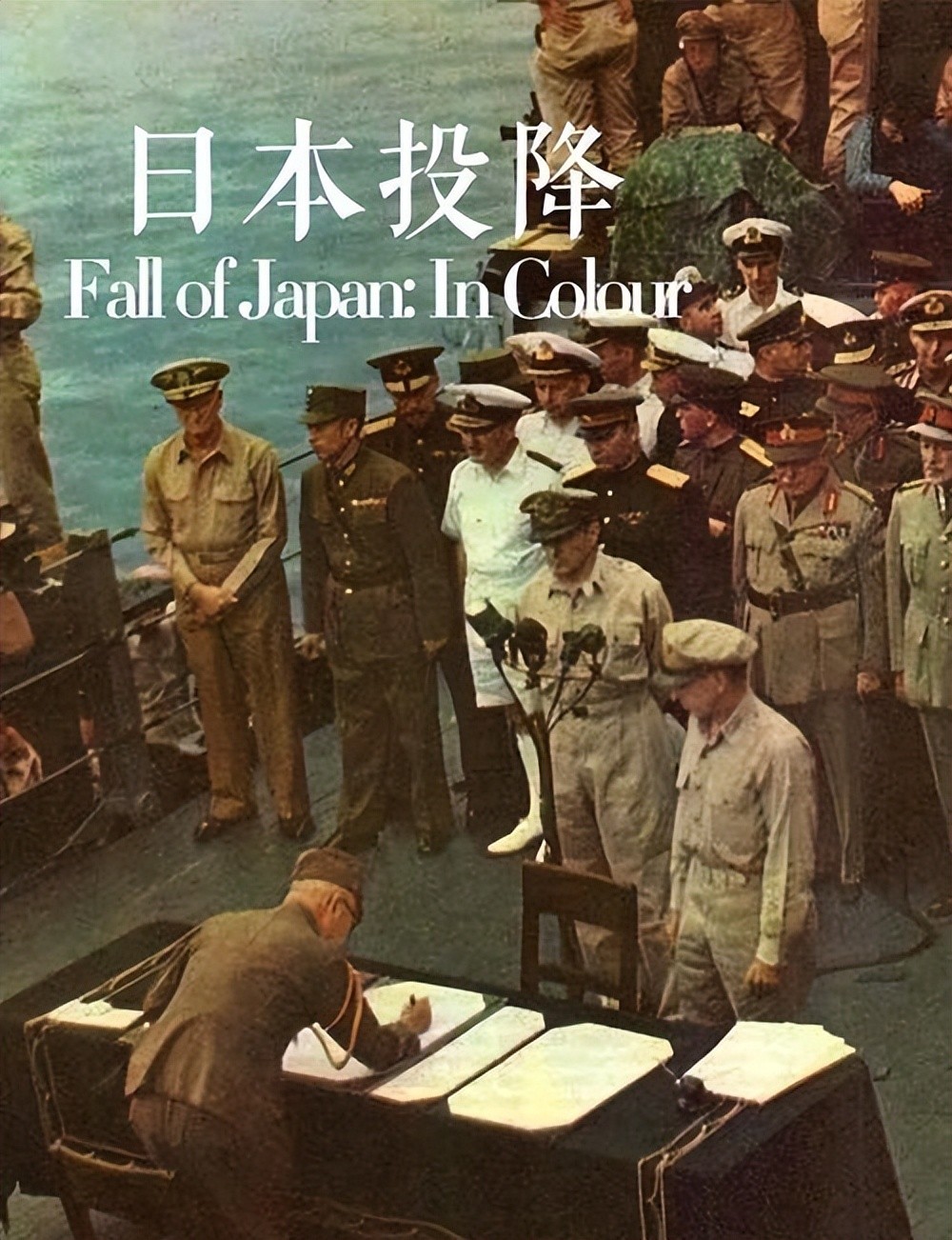

1945年8月15日,日本宣布投降。就在这个振奋人心的消息传来时,山西的局势却变得更加复杂。日军投降后在山西留下了大片空白地区,而这些地区的控制权归属问题,立即成为各方争夺的焦点。

上党地区位于山西东南部,包括长治、晋城等重要城市,是连接华北与华中的战略要地。更重要的是,这里有着丰富的煤炭资源。当时的上党矿区年产煤炭超过百万吨,在全国都是数一数二的重要产区。

1945年8月下旬,日军开始从上党地区撤离。当地的日军第三十六师团接到撤退命令后,立即着手准备向平汉铁路方向转移。这支部队此前一直控制着长治、晋城等重要城市,他们的撤离造成了一个巨大的权力真空。

就在日军准备撤离的当口,阎锡山收到了一份情报。这份情报显示,八路军已经开始向上党地区集结,其中包括了一二九师和太行军区的主力部队。这些部队正在沿着太行山脉向南推进,明显是要抢占日军撤离后的地盘。

同一时期,国民政府也在积极布局。蒋介石派出了胡宗南的部队,准备从陕西方向进入山西。但是从西安到太原的路程遥远,按照当时的行军速度,至少需要半个月才能到达。

在此情况下,阎锡山面临着一个严峻的抉择。如果等待胡宗南的部队到来再行动,恐怕上党地区已经落入八路军之手。但如果立即出兵,以晋绥军现有的实力,又是否能够应对这场硬仗?

此时的晋绥军主力驻扎在吕梁山区。从吕梁到上党,需要跨越汾河谷地,行程超过三百里。而且这段路程地形复杂,既有开阔的平原,也有险峻的山地。对于装备简陋的晋绥军来说,这无疑是一次冒险的远征。

更棘手的问题是,当时的晋绥军正面临着严重的补给困难。八年抗战消耗了山西的大部分资源,军队的粮食和弹药储备都十分有限。而上党之战一旦打响,必将是一场持久战,补给线过长可能会成为致命的弱点。

就在各方势力蠢蠢欲动之际,上党地区的局势又出现了新的变化。当地的地方武装开始自发组织起来,其中不少是此前依附于日军的治安队。这些武装力量虽然人数不多,但他们熟悉地形,掌握着城镇中的关键设施。

1945年9月初,阎锡山召集了晋绥军的高级将领们,在太原城外的将军庙召开了一次秘密会议。会议的主题只有一个:是否立即出兵上党。这次会议持续了整整两天,与会的将领们各抒己见,最终形成了一个出人意料的决定。

这个决定不仅改变了晋绥军的命运,也为中国内战的爆发写下了第一笔。就在会议结束的第二天,晋绥军的先头部队就开始向上党地区挺进,一场改变山西历史的大战即将拉开帷幕。

四、上党战役的经过

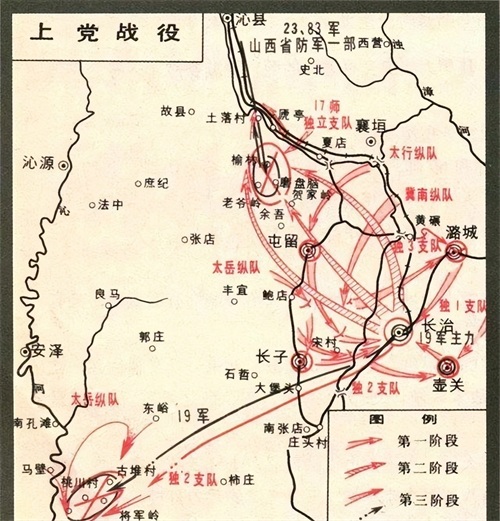

1945年9月中旬,晋绥军开始向上党地区进军。第一批投入战斗的是贺璧光率领的第三军,这支部队从离石出发,沿着汾河东岸南下。为了避免引起注意,部队采取了夜间行军的方式,每天只在黎明前和黄昏后行动。

9月20日,第三军抵达屯留县城外。此时,八路军一二九师的一个团已经进驻县城。贺璧光采取了一个大胆的战术,他将部队分成三路:一路佯攻城东,一路切断城南的退路,主力则从城西发起突袭。这个战术收到了立竿见影的效果,屯留县城在一天之内就被拿下。

紧接着,晋绥军又调动了史泽波指挥的第五军,从太原出发向长治推进。第五军的任务更为艰巨,因为长治是上党地区的核心城市,八路军在这里部署了大量兵力。史泽波采取了稳扎稳打的战术,先占领长治周边的几个制高点,然后再徐徐向城区推进。

10月初,战事进入了最关键的阶段。八路军太行军区的主力开始向长治增援,双方在城外展开了激烈的争夺。在黎城一带,晋绥军第五军与八路军展开了一场激烈的遭遇战。这场战斗持续了三天三夜,双方都投入了全部的火力。

战斗中最惨烈的一幕发生在黎城火车站。当时,八路军在站台上构筑了多处机枪火力点,晋绥军的进攻一次次被打退。最后,第五军的工兵连采取了一个冒险的办法:他们利用夜色,沿着铁轨爬到站台下方,用炸药包将站台炸塌,这才打开了突破口。

到了10月中旬,战局出现了新的变化。八路军改变了正面对抗的战术,转而采取游击战的方式,频繁袭扰晋绥军的补给线。在武乡至长治的公路上,晋绥军的运输队遭到了多次伏击。有一次,一个运送弹药的车队被全部击毁,这给前线部队造成了很大的困扰。

为了应对这种局面,晋绥军不得不抽调部分兵力保护补给线。第三军的一个旅被派去守卫各个重要路口,这就削弱了进攻的力量。而且,随着战线的延长,后勤补给的压力也越来越大。从太原运来的粮食和弹药需要经过数百里的山路,途中随时可能遭到袭击。

11月初,战事进入了最后的阶段。此时,晋绥军已经控制了长治、晋城等主要城市,但付出了巨大的代价。仅第五军一个师的伤亡就超过三千人,而且弹药消耗惊人,很多部队只剩下不到三天的战斗储备。

在战役的最后阶段,双方的战斗主要集中在各个煤矿区。这些地方地形复杂,既有露天矿场,又有纵横交错的井巷,非常适合游击战。八路军在这里采取了"扼守要点、化整为零"的战术,给晋绥军造成了很大困扰。

直到11月底,上党战役才基本结束。这场历时两个多月的战役,使得晋绥军付出了极大的代价才控制了上党地区。但是,这种控制是不稳固的,因为八路军仍然在周边山区活动,随时可能发起反击。而且,战役中消耗的大量军力和物资,也让晋绥军元气大伤,这为后来的战局埋下了隐患。

五、最后的结局

1946年初,上党战役的余波仍在继续。虽然晋绥军占领了主要城市,但是实际控制范围仅限于城区和主要交通线。在广大的农村地区,八路军的影响力依然存在。这种局面给晋绥军带来了持续的消耗。

1月中旬,在长治城外发生了一起典型事件。晋绥军第五军派出一个连队去清剿附近村庄的八路军活动,结果遭到了伏击。这支部队在归途中又连续遭到三次袭击,最后只有不到一半的人马返回。这个事件说明,虽然大规模的战役已经结束,但是小规模的冲突仍在持续。

2月份,局势又出现了新的变化。国民政府调派胡宗南的部队进驻太原,这支新的力量的加入,改变了山西的军事格局。胡宗南的部队装备精良,补给充足,这与已经疲惫不堪的晋绥军形成了鲜明对比。

3月初,一个重要的命令传达到了晋绥军各部。根据国民政府的统一部署,晋绥军需要将上党地区的防务移交给胡宗南的部队。这个命令意味着晋绥军付出巨大代价才获得的地盘,最终要拱手让人。

移交过程并不顺利。首先是补给问题,胡宗南的部队需要大量物资才能维持驻防,但是当地的资源已经在之前的战斗中消耗殆尽。其次是地方武装的问题,很多原本依附于晋绥军的地方武装不愿意改换门庭。

4月,一场意外事件加速了局势的恶化。在黎城火车站,一列运送军需物资的火车发生爆炸。这起事件造成了大量伤亡,而且切断了太原到长治的铁路运输。虽然没有证据表明是谁制造了这起爆炸,但是这个事件加剧了各方的紧张关系。

5月中旬,胡宗南的部队开始全面接管上党地区。晋绥军被要求撤回太原以西的地区。在撤退过程中,不少基层军官和士兵产生了抵触情绪,有些部队甚至发生了哗变。在武乡,一个营的士兵集体开小差,带着武器进入了山区。

6月,形势进一步恶化。八路军开始对胡宗南的部队发起进攻,而且来势更加凶猛。由于不熟悉当地地形,胡宗南的部队在多处遭到伏击。特别是在长治以南的沁县一带,一个团的部队被包围了整整三天,最后付出重大伤亡才突围出来。

到了7月,整个上党地区再次陷入动荡。胡宗南的部队逐渐收缩防线,主要精力放在保护铁路和主要城市上。而在广大的农村地区,八路军的势力开始重新扩张。那些在战役初期被晋绥军占领的乡镇,现在又重新落入八路军之手。

8月,最后一批晋绥军撤离上党地区。这些部队中的很多人都是本地人,他们带着复杂的心情离开了生于斯长于斯的土地。在临行前,有的部队还举行了简单的祭奠仪式,悼念在战役中牺牲的战友。

这场历时近一年的上党之战,最终以晋绥军的退出而告终。这支在山西坚持抗战八年的地方武装,在胜利后的第一场大战中就失去了最重要的根据地。而上党地区的控制权,也在各方势力的反复争夺中不断易手。