88年王光美提出探望林若被拒,不打招呼直奔家里,感叹:真没想到

88年王光美提出探望林若被拒,不打招呼直奔家里,感叹:真没想到

声明:“全网维权,未经允许,任何人不得以任何方式进行转载、搬运,侵权必究!”

引言:

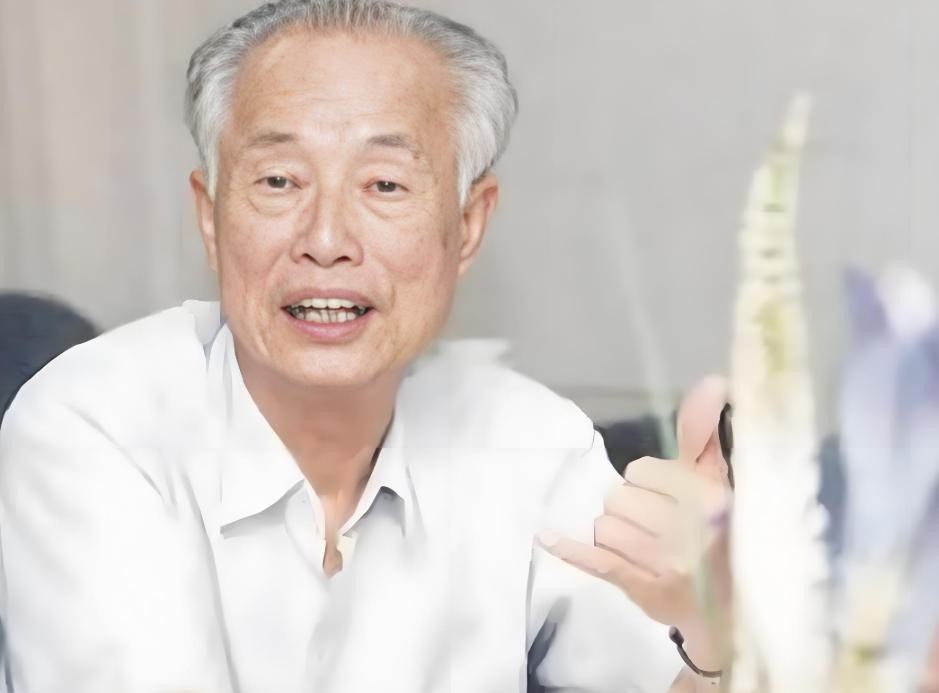

1988年,王光美在改革开放的浪潮中,走访了广东,想要探访一位影响深远的政治人物——广东省委书记林若。王光美希望亲自了解林若这位被称为改革先锋的领导者,却没想到她的拜访请求竟遭到婉拒。第二天,她未打招呼便直奔林若家中。面对林若家中的简朴与宁静,王光美感叹道:“真没想到。”这一次探访,带给她的不仅是震惊,更是对林若作为共产党员与人品的深深敬佩。

简朴的背后,英雄的家庭

1988年,王光美怀着一种浓厚的敬意和好奇心,踏上了前往广东的旅程。作为一位重要的领导者,林若无疑是改革开放时期的一个象征,特别是在广东省的经济腾飞中,他所扮演的角色不可小觑。作为广东省委书记,林若的名声早已在全国范围内传播开来。

王光美,作为一位知名的政治人物,深知林若在广东改革进程中的重要地位,她内心充满了渴望了解这位“不走寻常路”的省委书记的愿望。于是,在到达广东后,她亲自向林若提出了拜访的请求,期待能够亲眼见识这位省委书记的生活和工作环境。

王光美没有想到的是,这次请求却遭到了林若的婉拒。林若的拒绝没有半点冲突与不敬,反而带着一种温和的解释和不容置疑的决然。在那个时代,许多高层领导的家庭都有着象征着地位和权力的装饰,王光美期待着能够亲自走进这种与改革的进程息息相关的空间,揭开其背后的面纱,探索林若为人处事的真谛。林若的家,并没有她所预想的那种富丽堂皇,甚至是带有一丝威严的氛围。

第二天,王光美并没有因林若的拒绝而失望,她决定不打招呼,直接前往林若家中,心里或许在思索着,或许亲自去看一看,才能真正理解和感受其中的不同。林若的家坐落在一条并不起眼的街道上,门前并没有豪华的装饰,门口的一棵树不高不矮,带着些许岁月的痕迹,默默守护着这片宁静的土地。王光美踏入门内,空气中弥漫着一股淡淡的木质香气,屋内一切都显得如此平静与朴实。

她环视四周,眼前的一切让她愣住了。林若的家,几乎可以用简朴来形容。墙上没有华丽的油画,也没有任何具有政治象征性的装饰品。唯一的几件家具,都是经过岁月打磨的木桌、木椅,散发着一种朴素的温暖感。没有丝毫的奢华感,甚至给人一种与世隔绝的安宁感。王光美心中升起一种难以言喻的情感,她知道,这并不是贫穷的象征,而是一种不为外界所扰、不追求虚荣的生活态度。

她的目光不由自主地停留在屋中的一张小木桌上,那是林若常常坐在那里处理工作文件的地方。木桌上堆放着一些手写的文件,旁边的椅子上搭着一件简单的外衣,显得十分随意却又温暖。这种简单的布置,似乎暗示着林若与人民之间紧密联系的内心世界。他并没有让权力和地位遮蔽自己的真实与朴素,反而始终保持着一种贴近人民、脚踏实地的生活态度。

坐在这张木椅上的林若,仿佛是一位从未摆脱过那个艰苦岁月的革命者。他的家中没有炫目的灯光和装饰,没有给人压力的权力象征。王光美曾经听闻过许多关于林若的故事,他曾亲自下乡与农民一起劳动,曾在基层为人民谋福祉。而今天,站在这个简朴的家庭环境中,王光美突然意识到,这正是林若真正的力量源泉所在。林若的家,从未被外在的虚荣与权势所侵扰,他的生活简朴,但却充满了温暖和坚韧。

她心中涌现出一股敬意。这种简朴并非意味着贫穷,而是林若身上那种与生俱来的革命精神的体现——不求名利,不慕荣华,而是追求真正的自我和人民之间的连接。王光美在这间简朴的客厅中,仿佛看到了林若始终不渝的信念,他的革命初心,始终未曾改变。

当王光美走出林若的家门,心中已经不再是最初的震惊,而是涌动着一股深深的感动。她想,真正的力量,并不来自于外界的奢华与显赫,而是来自于内心的坚定与朴素。林若的家,简朴到几乎没有任何装饰,却包含了他一生为人民奋斗的真实写照。正是这种朴素,让王光美对他产生了更加深刻的敬意,也让她对“真没想到”这句话的含义有了更深的体悟。

这次探访,让王光美意识到,真正伟大的共产党人,不是那些为了权力和地位而装点自己生活的人,而是像林若这样,把自己的一生奉献给人民、奉献给革命事业的普通人。他们的家,简单得令人惊讶,却是无数革命精神和坚定信念的汇聚地。

与革命同路,夫妻的革命情缘

林若与洪茵,他们的结合起初是因为父母的安排,彼此并未深入了解,但在那个动荡的年代,他们在共同的革命道路上找到了真正的默契与心灵的契合。那是一个充满动乱与挑战的时代,年轻的林若,怀揣着对国家未来的理想,走上了革命的道路。虽然他年少时并没有意识到自己的未来会如何,但他早早便受到了革命思想的熏陶,而洪茵的加入,更为这条艰难的道路增添了无限的力量。

林若和洪茵的婚姻,并不是传统意义上的“郎才女貌”,而是一个充满革命精神的结合。林若的父亲早在林若初中时便为他安排了婚事,而洪茵则是家中与林若同乡的姑娘。两人在婚前并未有过正式的交往,彼此的了解更多的是通过家长的安排与信任。林若初次见到洪茵时,带着一种陌生而淡淡的好奇。尽管这是一个包办婚姻,但却并未让林若对这段婚姻感到抵触。正相反,在那个动荡的年代,洪茵的聪明与刚强反而成为了他与这段婚姻最深厚的纽带。

初时,婚姻对洪茵来说或许是命运的安排,但她并没有因此而感到失落。相反,她渐渐地被林若的理想所吸引。年轻的林若对革命的坚定信念让洪茵不禁为之动容。她不仅理解了丈夫的理想,还开始参与到革命的工作中。洪茵并非一个甘于安逸的女人,她同样渴望在那个历史的时刻,找到自己的责任与使命。在林若的支持下,洪茵决定改变自己的人生轨迹,走上了为国家为人民奉献的革命道路。

在那个年代,革命的工作不仅仅是男性的专利,女性同样可以在这片广阔的天地里找到属于自己的位置。林若的支持,为洪茵打开了另一扇窗,而洪茵的坚韧与勇气,也让林若在革命的道路上更加坚定。他们的婚姻不仅仅是两个人的结合,更是两颗革命心灵的碰撞与融合。从梅州的学联活动到梅县的地下党工作,他们的婚姻逐渐变得深厚,彼此的信任与支持在革命岁月中得到了锤炼与升华。

林若从未希望妻子过上安稳的日子,特别是在自己开始接触革命思想后,他更是希望洪茵能够跟随自己一同前行。而洪茵在丈夫的鼓励下,也从未有过犹豫与退缩。她从未想过,要抛下丈夫在家安享平凡的日子,相反,她与林若一起走上了共同的革命道路。她不仅学会了阅读革命书刊,还与丈夫一同参与了地下党活动。二人密切配合,共同分担工作,面对压力时,相互鼓励,彼此扶持。

随着时光流转,他们共同走过了那段充满血与火的岁月。无论是在学校里的革命宣传,还是在战地的辛苦工作,洪茵都在不断地成长与变化。她的聪明与韧性,逐渐使她成为革命队伍中的重要一员。洪茵不仅支持丈夫的事业,也在实践中成了许多人眼中的榜样。她不仅默默奉献自己的一份力量,还时常鼓励身边的亲朋好友,去追寻革命的理想与目标。

革命的道路从未是一帆风顺。随着林若深入革命工作,他的名字开始在政府和反动势力之间引起关注。为了保护林若,组织决定将他暂时转移,而洪茵则继续留在家乡,继续为党组织服务。这一段分离的时光,成为了夫妻两人最为艰难的时光。

虽然林若离开了家乡,但他的心依旧挂牵着洪茵,而洪茵则在丈夫的鼓励下,继续坚守在自己的岗位上,努力为革命尽力。在林若转入东江游击区后,洪茵依旧在自己的家乡默默无闻地做着党的宣传工作。她白天为群众宣讲革命思想,夜晚则埋头读书,不断强化自己对革命理论的理解与认知。

对林若来说,洪茵的坚持与支持不仅是一种感情的延续,更是一种坚定信念的见证。每当他在战斗中感到疲惫时,心中都会想起洪茵的坚韧与不屈。夫妻两人的革命情感,早已不仅仅是情感上的依赖,而是成为了他们共同信仰与奋斗的力量源泉。面对残酷的战争与无尽的牺牲,他们的心依旧紧紧相连,在那片革命的土地上,彼此之间的信念永不动摇。

党的工作,情感与责任的双重考验

林若的革命生涯从未与个人的感情分离。在那个时代,革命不仅仅是对国家未来的憧憬,更是对个人情感的巨大考验。在洪茵牺牲后,林若的内心深受打击,他深知,革命事业的步伐不能因此停下。面对家庭的痛失和国家的重任,林若没有选择沉溺于悲伤,而是毅然决然地将自己的情感与责任融入到工作中。他知道,自己的每一分投入,都是对妻子、对家庭,甚至对无数为革命献身的人的深深怀念和纪念。

洪茵的牺牲带来了林若内心的空缺,他再也没有机会和妻子并肩走过那段充满希望和挑战的岁月,他心中对洪茵的爱与对革命的忠诚从未改变。虽然痛失爱妻,但他却更加明白了自己的责任,既是为家庭负责,也是在为革命的伟大事业尽责。

作为一名党员,他深知国家的未来和人民的命运需要更多像他这样的革命者,必须坚守初心,不忘初心,继续推进国家的建设与发展。林若在无数个夜晚中深思熟虑,他渐渐清晰地意识到,自己的每一次选择不仅仅是对家人的回报,更是对所有战友和无数英雄烈士的责任承诺。

林若走上了更广阔的政治舞台。在新中国的建立和社会主义建设的伟大进程中,林若的肩上承载着越来越重的责任。当他被调任到中山石歧工作,后又进入东莞,他始终保持着简朴的作风,注重实际的工作成效,而非追求表面的权力象征。他不满足于纸面上的成绩,更在乎如何通过切实可行的改革,提升人民的生活质量与国家的整体发展。他深知,只有真正走到基层,与人民同吃、同住、同工作,才能了解人民的需求,才能真正为他们谋福利。

无论是在改革的浪潮中,还是在不同岗位上的忙碌,林若始终把党和人民的事业放在首位。在他身边的人都知道,这位省委书记,身上并没有丝毫的官僚主义气息,反而带着一种令人敬佩的亲和力。他时常下乡与农民一起插秧、挑担,亲身体验他们的生活和工作。

在那段艰难的岁月里,林若将“从群众中来,到群众中去”作为自己工作的准则。他不依赖于过多的理论,而是以实际行动去解决人民群众最关心的问题——土地改革、扫盲运动、水利建设等一系列实际问题,都得到了他的关注和解决。在这些实实在在的工作中,林若为人民解决了无数问题,也让自己的内心得到了某种程度的慰藉和充实。

林若的政治理念与改革精神

林若的政治理念深深植根于他的革命精神和对人民的深厚情感。他不仅是一个有远见的政治家,更是一个脚踏实地、用行动诠释改革的实践者。作为广东省委书记,他的改革思路常常是从实际出发,不追求虚名,而是注重实实在在的成果。这一点在他推动广东的生态建设,尤其是绿化广东的过程中,体现得尤为明显。

1980年代,广东的经济已经处于改革开放的前沿,珠三角地区的工业化进程如火如荼,城市化进程也在迅速推进。伴随而来的,却是大规模的环境退化,尤其是山区的生态遭到破坏,荒山秃岭的景象让林若深感忧虑。在其他人眼中,广东省的经济建设已经进入了快速轨道,解决眼前的经济发展问题已经非常紧迫,环境问题似乎并不被提上日程。林若却从一开始就把生态建设与经济发展紧密结合起来,认为只有解决了广东的环境问题,才能为经济发展提供更加可持续的基础。

1985年秋天,林若亲自带队,花费了近半个月的时间,深入广东的多个山区县,实地调查山地荒芜的现状。那时候,广东的山脉大多光秃秃的,土地严重沙化,水土流失严重。林若站在这些荒山之间,感到一种从未有过的沉重。作为一名经历过革命岁月、身经百战的老革命,林若深知这片土地对人民的重要性,生态环境的破坏,不仅会影响到未来的农业生产,还会严重影响到当地人民的生计。而这一点,在当时的政策风头之下,似乎并没有得到足够的重视。

于是,他毅然提出了一个看似大胆的方案——“五年消灭荒山,十年绿化广东大地”。这一决策,不仅仅是一个生态保护的政策,更是一个关于如何在发展中解决环境问题的实践课题。在其他人眼里,这个计划几乎是不可能完成的任务。种植树木、恢复植被,意味着大量的资金投入,意味着巨大的工作量,意味着与其他地区的经济建设项目产生竞争。林若并没有被这些困难吓倒。他坚信,只有通过绿色的复兴,才能为广东的经济和未来的发展奠定更坚实的基础。

林若并非空谈理论,他知道,实施这个方案,不仅需要政策支持,还需要全社会的力量。于是,他开始与广东省政府、地方各级政府以及社会各界积极沟通,动员群众参与这项大规模的植树造林工作。他自己也身体力行,经常深入山区,亲自参与到林业植树的工作中。林若在工作现场,和农民一起挖坑、栽树、浇水,他的每一分努力,都带动了成千上万的人走到一起,参与到这场关乎广东未来的绿色革命中。

最初,广东的山区人民并不理解这项工作为何如此重要。对于大多数农民来说,他们更关心的是如何提高产量、如何改变自己的贫困状况,而绿化工作看起来似乎是与他们的日常生活无关的远大目标。林若并没有强硬推动,而是通过细致的讲解,告诉当地群众,只有改善了生态环境,山区的水源才能得到保护,农田才能得到更好的滋养,农业生产才能得到持久的保障。他还通过多种方式,鼓励农民参与到这项工作中来,包括提供经济激励、培训绿化技能等。

随着时间的推移,越来越多的农民开始加入进来,林若的生态建设计划也逐渐得到了各级政府和社会各界的支持。经过几年的努力,广东的生态环境发生了显著变化。那些曾经光秃秃的山岭,渐渐长满了树木,水土流失得到了有效的治理,原本荒芜的地区,变成了充满生机的绿色家园。而林若的这一政策,也为广东的经济发展注入了新的动力,推动了当地农业和旅游业的发展,成为改革开放中一项成功的生态与经济双赢的案例。

林若的改革精神,远不止体现在这项生态工程上。在整个政治生涯中,他始终强调实事求是,强调以人民为中心的发展理念。无论是推动农业改革,还是改善基础设施,他始终秉持着一个信念——解决人民最迫切的需求,才能推动真正的社会进步。对于他来说,政治不仅仅是权力的游戏,更是为了实现人民幸福、国家强盛的工具。因此,林若的每一项决策,都是站在全局的高度,兼顾未来与现实的平衡。

这份深思熟虑的政治理念,使得林若的改革举措始终能够得到广泛的支持与认可。即便在艰难的岁月里,他也没有选择过分依赖权力,而是将更多的精力投入到民生问题的解决上。他的改革,始终坚持以人民的福祉为出发点,践行着一个共产党人的责任与担当。

林若的绿色广东,不仅仅是生态的复兴,更是他对人民深沉的责任与承诺。回望过去,他的工作不仅让广东的自然环境焕发了新的生机,也为全国的生态保护事业提供了宝贵的经验与借鉴。林若的改革精神,正是在这片土地上生根发芽,开花结果,成为了广东乃至全国革命与改革历史的一部分。