党的六届中央政治局中,代表正确路线的常委有哪些?

党的六届中央政治局中,代表正确路线的常委有哪些?

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1935年初的遵义,寒意透骨,空气中弥漫着一股紧张的气氛。

那是一次注定改变历史走向的会议,一个命运攸关的决定即将落地。

毛泽东站在会场中央,神色沉稳,目光炯炯。

彼时,他还只是中央政治局常委中的一员,但他要表达的立场却在彼此角力的局势中掷地有声。

谁也没想到,这一站,竟然为中国革命的命脉打开了一条生路。

为什么会这样呢?

在那个风云激荡的时代,中国共产党面临着前所未有的生死危机。1934年,中央红军被迫开始漫长的长征,近10万人的队伍,出发时满怀希望,可仅仅一年后,能走下来的却只剩下三万余人。

这并非单纯的军事失败,而是战略决策的失误。

此时,党内围绕革命方向的争论愈演愈烈,关系到整个事业的存亡。

革命需要一个正确的方向,而这个方向的选择并非一蹴而就。

就在遵义会议之后,毛泽东逐渐确立了核心地位。

然而,这并不是一个人的孤军奋战。

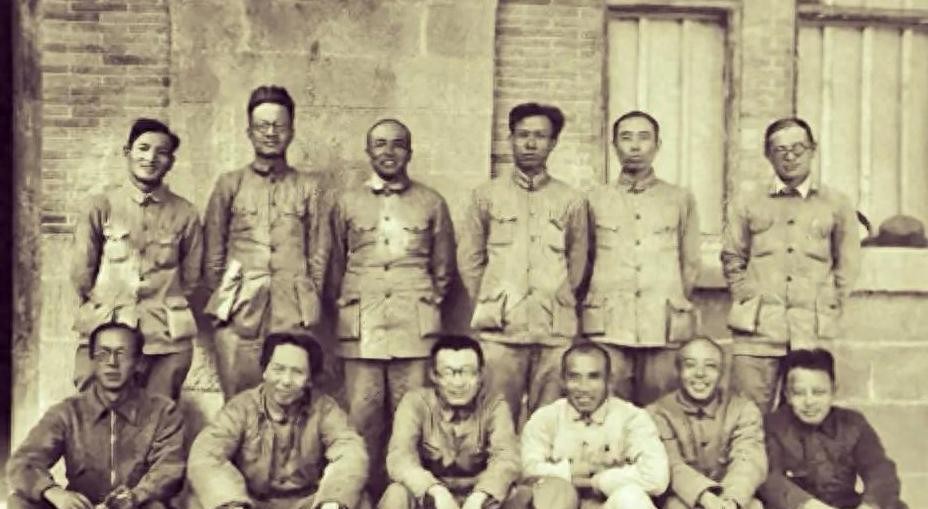

在六届中央政治局常委的名单中,有一群人用各自的方式,为这条正确的路线添砖加瓦。

毛泽东、周恩来、陈云、刘少奇,他们的名字背后,是一段段鲜活的故事。

毛泽东的崛起,是经过时间打磨的结果。

早在六届政治局常委的初期,他的声音并不总能获得认可。

长征途中,他的主张却一次次经受住了实践的考验。

遵义会议后,毛泽东被增补为常委,这不仅意味着他个人地位的提升,更是一次观念的转折。

马克思主义的中国化,不再是书本上的理论,而是一条实实在在的革命之路。

而毛泽东的观点,在周恩来等人的支持下,逐渐成为共识。

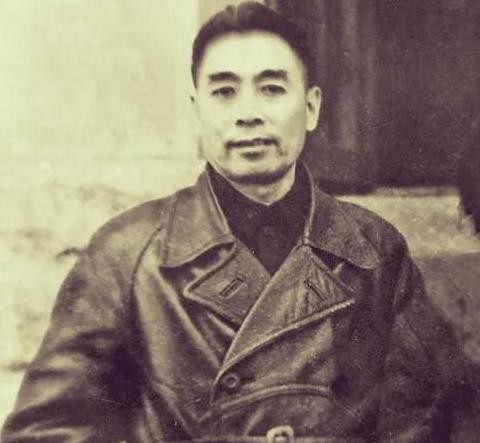

周恩来是六届常委中任职时间最长的一位,足足17年。

他的角色,像是一根稳定的支柱,在党内风云变幻中始终不曾动摇。

从1928年起,周恩来便是常委会中的关键人物。

无论是早期的艰难斗争,还是遵义会议后的战略调整,他总是站在关键节点上,以冷静的判断和敏锐的眼光推动局势向前。

更重要的是,他是最早从错误路线中彻底走出来的领导者之一,这种觉醒,不仅是对个人的突破,更是对整个革命道路的深刻反思。

而陈云的故事,却带着几分低调的色彩。

他在六届中央的常委名单中,属于后来者。1932年,他接替了一位叛变的常委,临危受命。

陈云的出现,为六届常委增加了一份稳重和坚定。

他在一些关键时刻,选择了站在毛泽东一边,这种支持,不仅是个人的信任,更是一种共识的体现。1937年回到中央工作后,陈云继续以实际行动证明,他是革命道路上不可或缺的一部分。

相比之下,刘少奇的经历更像一场迟来的精彩。

他是六届常委中最后一位加入的成员,直到1943年才被任命为常委。

然而,他的贡献却早已被历史铭刻。

在白区工作中,刘少奇以特有的耐心和智慧,开创了一条独特的斗争道路。

无论是发现人才,还是推动工作,他都表现出了非凡的能力。

党的六届中央政治局常委中,提拔刘少奇,无疑是一次至关重要的选择。

这几位常委的故事交织在一起,形成了一幅复杂而鲜活的历史画卷。

他们的共同点在于,都在艰难的环境中,展现出对革命道路的深刻理解。

他们的分歧和争论,并没有成为绊脚石,反而通过无数次实践,逐渐凝聚成一条清晰的路线。

而这条路线,就是马克思主义与中国实际相结合的道路。

有人说,历史是一串串选择的叠加。

六届中央政治局常委的选择,正是中国革命历史中的一个关键节点。

毛泽东的崛起,周恩来的支持,陈云的坚持,刘少奇的贡献,这些人物的交汇,塑造了中国革命的方向。

他们的选择,不仅影响了当时的局势,也为后来的历史发展奠定了基石。

这段历史告诉我们,真正的正确路线,不是某个人的天才预言,而是一次次实践中走出来的。

而那些坚定的选择者,才是历史前行的推动者。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!